この記事は、令和3年度に1年10万円以下で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が実体験を元に書いています。

私は令和3年度の弁理士試験に、1年・総費用10万円以下で合格しました。その後、企業の知的財産部門で日々、特許出願や発明発掘活動を行っています。

本日は、知財部にとって重要業務の一つである「発明発掘活動」について、初学者にも分かりやすく、かつ実務に直結するマニュアル形式でお届けします。

✔ 知財部の新人の方

✔ 開発・研究職でこれから発明をしていきたい方

✔ 弁理士を目指しており実務のイメージを掴みたい方

そんな方におすすめの内容です。

1. 発明発掘とは何か?

発明発掘の定義

発明発掘とは、研究者・開発者が持つ技術的な知見や工夫の中から、特許にできそうなアイデアを抽出する活動のことを指します。

簡単に言えば、

「あ、それ特許になるかも?」を見つけ出す活動

です。

実は、研究者にとって「当たり前」だったり、「ちょっとした工夫」だったりする技術にも、知財の視点から見ると非常に価値ある発明が隠れていることがあります。

だからこそ、知財部と技術部門が協力して発明を掘り起こす必要があるのです。

メーカーでは、1年で一人50件くらいを目標に発明発掘をおこなっていたりするよ~

知財業務全体についてはこちらでご紹介しておりますので、ご参照ください。

2. 発明発掘が企業にもたらす価値とは

発明発掘は、単なるアイデア出しではありません。以下のように、企業にとって非常に戦略的な意味合いを持っています。

① 防衛出願(Freedom to Operateの確保)

自社製品に使われている技術について、他社に先に出願されてしまうと、最悪の場合、自社製品の販売が差し止められることがあります。

そこで、自社の実施を将来的に安心して行うために、先んじて出願しておくことが必要です。

✅ 自社技術を守るための「防衛手段」としての出願

実務では、製品の販売直前に特許の取りこぼしがないかを洗い出す「知財レビュー」のような活動も行われます。

僕の会社では、普段の発明活動とは別に製品の販売前にその製品の発明を余すことなく、出願できているかチェックする場があるよ~

② 独占による差別化

優れた発明を権利化することで、競合他社の参入を防ぎ、技術的な差別化を図ることができます。

✅ 他社が真似できない技術で市場優位を確保

特許権により、差止請求権や損害賠償請求権が生まれ、万が一のときにも自社の技術を守ることができます。

日本企業は裁判起こされるのを嫌う傾向にあるので、結構海外から警告を受けてライセンス契約を結ばされたり、損害賠償を払ったりすることも多い印象だね

③ 収益化(ライセンス・交渉)

自社で実施しない技術でも、ライセンス収入や交渉材料として活用可能です。

近年では、「知財戦略部門」や「IPランドスケープ」を導入して、収益化を目的とした知財活動に積極的な企業も増えています。

3.発明発掘活動の全体フロー

以下が発明発掘活動の基本的な流れです。

1. アイデアの創出

2. アイデアの整理

3. アイデアの深掘り

4. 先行技術調査

5. 発明の修正とブラッシュアップ

6. 実施例の拡張・権利範囲の検討 開発者・研究者と知財部の対話を通じて、上記のサイクルを回していきます。

4. ステップ別|発明発掘のやり方

発明発掘は、アイデアを発見して特許に育てていくまでのプロセスです。以下の6ステップを軸に実務で進めていきます。

ステップ①:アイデアの創出(種を見つける)

ここではまず、開発者や研究者が「当たり前」と感じている技術の中に発明の種がないかを探します。

🔍ポイントとなる視点:

- 「いつ、どんな不便を解決するために工夫したか?」

- 「その構成を採用した理由は何か?」

- 「従来のやり方とどこが違うのか?」

💡実務例:

例えば、工場内で稼働する検査装置において、

- カメラの角度調整機構を変更して、検査精度を改善した

- 作業者の負担を減らすために、UIを簡素化した

など、現場の「ちょっとした工夫」が発明のヒントになります。

✅コツ:

- 定期的な「技術ブレスト会」や「開発レビュー」に知財部が同席すると、自然に発明種が拾えます。

- 試作品レビュー時に「何を工夫したか?」をメモするだけでも効果的。

具体例

まずは対象技術を明確にします。

例として、「スマートフォンの新機能を発明したい」としましょう。

・画面をタッチして操作できる

・電話ができる

・ネットにアクセスできるこのように、「どんな技術か」をざっくり言語化することが第一歩です。

ちょっと機能で発明を定義しちゃってるけど、簡単に説明するためにその辺はスルーしてね。

ステップ②:アイデアの整理(差異と効果を言語化)

次に、新しい技術と従来技術を比較し、何が違ってどんな効果があるかを明確にします。

📋よく使われる整理フォーマット:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 技術対象 | 対象となる製品・方法(例:自動運転車の制御手法) |

| 従来技術 | これまで使われていた方式(例:センシング結果の逐次処理) |

| 課題 | 従来の問題点(例:リアルタイム性が不十分) |

| 新しい構成 | 新しく導入した方式(例:並列演算による処理) |

| 得られる効果 | 新構成による利点(例:処理速度の大幅向上) |

💡実務での使い方:

この形式は、特許明細書の構成要素(背景技術、発明の課題、発明の構成、効果)そのままなので、将来の出願時に非常に役立ちます。

✅コツ:

- 特許に詳しくない開発者には、「従来と違うところ」と「なぜそうしたか」だけ聞いて整理するのがおすすめです。

具体例

次に、従来技術との差分を表に整理してみましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 従来技術 | ガラケー(テンキー+小型液晶) |

| 従来技術の課題 | 入力部と表示部が分かれており画面が小さい |

| 新しい構成 | タッチスクリーンで表示部と入力部を一体化 |

| 構成の効果 | 大画面が可能となり利便性向上 |

この表形式は、明細書作成にもそのまま使える思考法です。

ステップ③:アイデアの深掘り(バリエーション展開)

出てきたアイデアに対して、応用可能な展開や代替構成を考えていきます。これは、権利範囲を広げるために重要な作業です。

🔁深掘り方法の例:

- 構成要素の置換:使用部品やアルゴリズムを別のものに変えても同様の効果が出るか?

- 適用分野の拡張:同じ技術を他の製品に使えないか?

- 組み合わせ:他の技術と組み合わせてシナジーがないか?

✅コツ:

- 面談時に「他にも応用できそうな場所ってありますか?」と聞くだけでも、ヒントがもらえます。

- 「もし〇〇だったら?」という仮定でブレストするのも有効です。

具体例

ここでは、応用例や変形例をブレスト的に出す段階です。

- タッチ操作によるローマ字入力

- 音声認識による文字入力

- スワイプで画面遷移

- 指紋認証によるロック解除

- 顔認証との併用

ここでは、権利範囲の狭さ広さは気にせず、「何ができるか?」を自由に出していきます。

ステップ④:先行技術調査(特許になりそうか確認)

発明が特許になるかどうかの判断材料として、先行技術(既存の公開特許など)を調べます。

🔍主な調査対象:

- J-PlatPat(日本特許庁が提供)

- Google Patents(英語圏向け)

- Espacenet(欧州特許庁)

📌調査の観点:

- 発明の構成要素が全て開示されている文献はないか?(新規性)

- 構成の変更が容易であると判断されるか?(進歩性)

✅コツ:

- 特許検索の初心者は、まずはキーワード検索+出願人で探す。

- 調査が難しい場合、社外弁理士や調査会社に依頼する判断も必要です。

特許の調査方法についてはこちらにありますのでご参照ください。

ステップ⑤:発明の修正・ブラッシュアップ(特許性の追求)

先行技術調査で似た文献が見つかった場合、構成や目的を見直して特許性を確保します。

🛠修正の視点:

- 構成を追加して「差」を作る

- 使用条件や制限を入れて独自性を強調

- 目的や効果を変更して従来技術との違いを際立たせる

✅コツ:

- この段階では「何を守りたいのか(事業のコア)」に立ち返るのが重要。

- 弁理士と相談しながら「請求項に落とせる形」になるまで詰める。

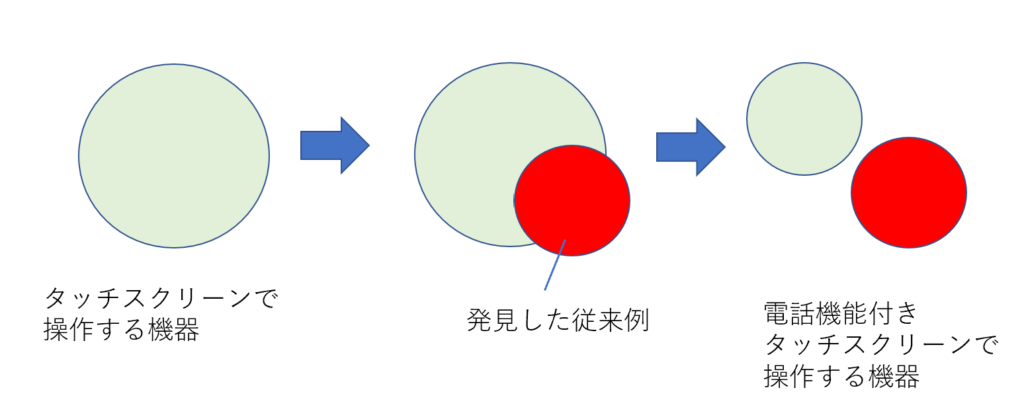

具体例

ipadのようなタブレットの発明はかなり近いですよね。

この発明と差をつけるには、例えば通話機能を追加して差異を出す必要があります。

なので特許の範囲としては、『電話機能付きタッチスクリーンで操作する機器』とすることで従来例との差を出していきます。

イメージは下記のようになります。

ステップ⑥:実施例の拡張・権利範囲の検討

最終的には、発明の「守りたい範囲」を特許請求の範囲として検討していきます。

📏構成要素を検討する視点:

- 絶対に必要な構成(発明の本質)

- 望ましいが省略しても良い構成(実施例)

- 他社がマネしそうなパターン(バリエーション)

✅コツ:

- 実施例のバリエーションを多く入れることで、審査時に柔軟な対応ができる。

- 社内での製品ロードマップや今後の開発予定も反映させると◎。

具体例

最後にアイデアを膨らませましょう。

例えば携帯のように操作するものでなく、車内に設置されているものにも応用できそうですよね。

こういった実施例を増やすことで権利範囲を広げていきます。

一度実務書を読んで勉強されても良いかもしれません。

5. 発明面談のコツ(知財部員向け)

知財部側から開発者にヒアリングをする際には、以下の点を意識しましょう。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 開発者の用語を尊重 | 技術用語や表現を否定しない。まず聞く。 |

| なぜそれをしたかを深掘る | 「どうしてこの構成にしたんですか?」と目的を掘る |

| 従来との違いを意識させる | 「それって昔はどうやってました?」と聞く |

| 効果に注目 | 「それにすると、どんなメリットがありますか?」 |

開発者は「当たり前だと思っていたことが発明だった」と気づく瞬間があり、そこにこそ特許性があるのです。

6. よくある課題とその対処法

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| 開発者が発明に気づいていない | 日常会話の中から工夫点を拾い上げる |

| 技術を隠したがる文化がある | 守秘契約や評価制度で対処 |

| 発明の質がバラバラ | 定期レビューと教育制度の導入 |

| 特許にならないアイデアが多い | 担当弁理士と早期にスクリーニング |

7. 発明発掘を支える知財部の工夫

発明発掘活動を活性化するために、企業の知財部では以下のような工夫が行われています。

- 発明報奨金制度(奨励金や特許成立報酬)

- 発明面談の定期開催(月1、週1など)

- 成果を共有する社内報・ポスター

- 発明教育の社内セミナー

発明を「自然発生」させるのではなく、制度設計・文化作りがカギになります。

8. まとめ|発明発掘は企業競争力の源

発明発掘活動は、単なる「アイデア探し」ではなく、企業の競争力そのものを形にする活動です。

- 発明の種は現場に眠っている

- 知財部はそれを掘り起こすプロフェッショナル

- 継続的な取り組みが、強い特許ポートフォリオを形成する

ぜひ、開発者・知財部が連携して、未来の競争力を生み出す活動としての発明発掘に取り組んでいきましょう!

9.発明発掘に関するFAQ(よくある質問)

Q1. どの段階で「発明」と呼べるのか分かりません。

A. 完成していなくても「新しい技術的アイデア」があれば発明の可能性があります。

特許法上の「発明」は、必ずしも試作品や実装が終わっている必要はありません。設計段階や構想段階でも、技術的課題を解決するための新しい手段(構成や方法)があれば十分に発明たり得ます。

早い段階で相談してもらえると、他社との先願競争にも有利になります。

Q2. 特許にならない発明(たとえば当たり前すぎるもの)はどう扱えばいいですか?

A. まずは検討してみることが重要です。発明の価値は構成だけでなく“使い方”にもあります。

一見「当たり前」でも、使用方法や適用対象の違いで特許性が生まれることがあります。特に近年では、UIやUX設計のちょっとした工夫や、IoT連携のような組み合わせ技術も特許になるケースがあります。

ただし、特許にできなかった場合でもノウハウとして秘密管理する、意匠や商標で守るといった他の保護手段を検討しましょう。

Q3. 面談をしても開発者が「特に工夫はしていません」と答えてしまいます。

A. 質問の仕方がカギです。答えやすい質問に変えてみましょう。

「何を工夫しましたか?」ではなく、

- 「どこが一番苦労しましたか?」

- 「従来のやり方と何が違いますか?」

- 「この仕様は誰が決めましたか?その理由は?」

といった聞き方に変えることで、無意識の工夫や差別化ポイントが引き出されやすくなります。発明者自身が発明と思っていないことも多いため、知財側が「発明の言語化」をサポートする姿勢が重要です。

Q4. ソフトウェアやAI系の技術でも特許になりますか?

A. 近年はソフトウェア、AI、アルゴリズムの発明も多くの特許になっています。

ただし「単なる数式のアイデア」や「計算だけ」に留まると、自然法則を利用した技術(=特許の対象)とみなされないことがあります。

特許にするためには、次のような観点が重要です:

- ソフトウェアが物理的な制御や外部との連携に関与しているか

- 特定の課題に対する具体的な手段として実装されているか

弁理士や知財部との連携が、より重要になる分野です。

Q5. 自社製品で使っていない技術でも特許出願すべきですか?

A. 将来使う可能性があり、他社へのけん制効果があれば検討の価値があります。

特許出願にはコストがかかるため、「出すべきか?」は慎重に判断すべきですが、以下のような条件に当てはまる場合は出願検討の余地があります:

- 製品ロードマップ上で1〜3年後に使う予定がある

- 他社に先に取られたくない技術

- 出願することで協業交渉やライセンス交渉を有利にできる

知財戦略の観点から、“守る”だけでなく“攻めの出願”も戦略的に取り入れましょう。

最後に

知財部での中核の仕事にもなっている特許発明発掘の方法について本日は解説いたしました。

また、私が受けていたStudyingの弁理士講座について知りたい方は下記をご参照ください。

【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)