直接PCT出願ができるようになったことで簡単に世界各国に特許出願ができるようになった一方、各国によって法律や審査基準が異なります。

各国の審査基準や法律を考えずに中間処理をしてしまうと、余計な労力をかけてしまったり、補正範囲をいたずらに狭めてしまったりします。

このページでは、各国の特許出願の審査の特徴や対処法を解説いたします。

JP(日本)への特許出願

1. 出願の形式

日本の特許出願は、特許庁に対して「特許出願書」「明細書」「特許請求の範囲(クレーム)」「図面(必要な場合)」および「要約書」の提出が必要です。明細書は発明の内容を詳細かつ具体的に記載し、クレームは特許権の範囲を定義する重要書類となります。これらはすべて日本語で作成しなければならず、外国語で出願した場合は所定期間内に日本語訳を提出する義務があります。近年は電子出願が原則化しており、オンラインシステムを利用することで迅速かつ正確な出願が可能です。紙出願はほとんど見られず、電子化により出願書類の管理も効率的に行われています。

2. 審査請求制度と期間

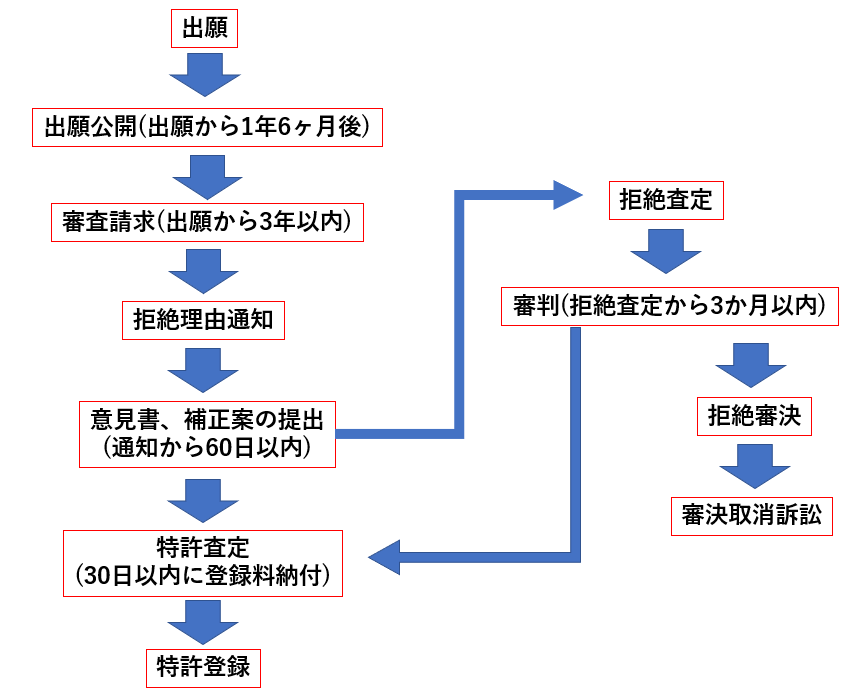

日本では「審査請求制度」が採用されており、特許出願をしても自動的に審査が開始されるわけではありません。出願日から3年以内に審査請求を行わなければ、その出願は取り下げ扱いとなり、審査されません。審査請求には一定の手数料が必要であり、コスト面の計画も重要です。審査請求後、最初の拒絶理由通知(Office Action)が送られてくるまでの期間は通常1年から1年半程度ですが、技術分野や特許庁の混雑状況により変動します。出願は原則として出願後18ヶ月で公開されますが、早期公開請求をすることも可能です。特許権の存続期間は出願日から20年で、この期間中に特許権者は独占的な権利を行使できます。

3. 拒絶理由の種類

日本の特許審査における拒絶理由は多岐にわたり、主に以下のようなものがあります。

- 新規性欠如:発明が既に公知公用の技術や文献に記載されている場合は、新規性を欠くと判断されます。国内外の文献だけでなく、インターネット公開も対象です。

- 進歩性欠如:先行技術と比較して、当業者が容易に想到できる発明は進歩性が認められません。技術分野の常識や動向を踏まえた判断がされます。

- 産業上利用可能性がない発明:理論的に実現不可能、または実用性が認められない発明は特許を認められません。

- 明確性の欠如:クレームの記載が曖昧で範囲が不明瞭な場合、クレームの構成要件が特定できず拒絶されます。

- 十分な開示の欠如(実施可能要件):発明を当業者が実施できるように明細書が具体的かつ詳細に記載されていない場合。

- 特許法上の対象外発明:自然法則そのもの、単なる発見、抽象的アイデア、数学的方法、ビジネス方法などは特許対象外です。特にビジネス方法特許は要件が厳しく、コンピュータプログラムに関する発明は技術的思想の創作として認められるかが審査のポイントです。

4. 審査の特徴

日本の特許審査は非常に体系的かつ法令に基づいて行われ、拒絶理由通知は詳細かつ具体的です。審査官は意見書や補正書の提出後、必要に応じて電話や面談(インタビュー)で審査官との意見交換を積極的に行います。この制度は「審査官インタビュー制度」と呼ばれ、拒絶理由の解消や補正方針の確認に役立ちます。これにより、書面だけでのやり取りよりも柔軟に審査が進み、最終的な特許取得の可能性を高める効果があります。拒絶理由通知は1回目が通常ですが、2回目、3回目と複数回にわたり対応が可能です。最終拒絶が通知された場合は補正や意見陳述の範囲が制限されるため、初期対応の戦略が非常に重要です。拒絶理由に対する反論が認められない場合は、拒絶査定不服審判を請求して審判官に判断を仰ぐこともできます。

5. 対処法のポイント

拒絶理由通知を受けた場合は、該当する理由に応じて意見書で反論し、補正書でクレームや明細書の記載を修正します。例えば、新規性や進歩性の拒絶理由には、先行技術との差異を明確に説明し、補正でクレームを限定して権利範囲を調整することが有効です。明確性や実施可能要件の指摘には、クレームの文言を明確化し、具体的な実施例を追加することで対応します。電話や面談を活用することで、審査官の疑問点を直接解消し、補正案の方向性を確認できるため、より効果的な対応が可能となります。さらに、早期審査制度を利用すれば、出願から審査結果までの期間を大幅に短縮できます。拒絶査定に対しては審判請求で争うことができ、ここでも証拠の追加や主張を行えます。全体として、初期段階から計画的に審査対応を行うことが特許取得成功のカギとなります。

このように日本の特許出願は、法的な要件や書類の形式から審査制度、拒絶理由の種類とその対処まで複雑かつ緻密な制度設計がなされており、これらを理解した上で戦略的に対応することが重要です。

日本の拒絶理由に対する解説についてはこちらの記事をご参照ください。

US(アメリカ)への特許出願

1. 出願の形式

アメリカ合衆国特許商標庁(USPTO)への特許出願は、「願書(Application)」、明細書(Specification)、特許請求の範囲(Claims)、図面(Drawings)、宣誓書または宣言(Oath or Declaration)の提出が必須です。形式面では英語で作成する必要があり、外国語で出願した場合は英語訳の提出が求められます。特に特許請求の範囲は非常に重要で、審査官が特許範囲を判断する主要部分です。願書は電子出願(EFS-Web)で行うのが一般的で、これにより出願後の修正や手続きも迅速かつ確実に進められます。

2. 出願の種類と期間

アメリカの特許出願には主に「非暫定出願(Non-Provisional Application)」と「暫定出願(Provisional Application)」の2種類があります。暫定出願は形式要件が緩やかで費用も安く、出願日の確保が目的ですが、暫定出願から12か月以内に非暫定出願を提出しなければ権利化されません。

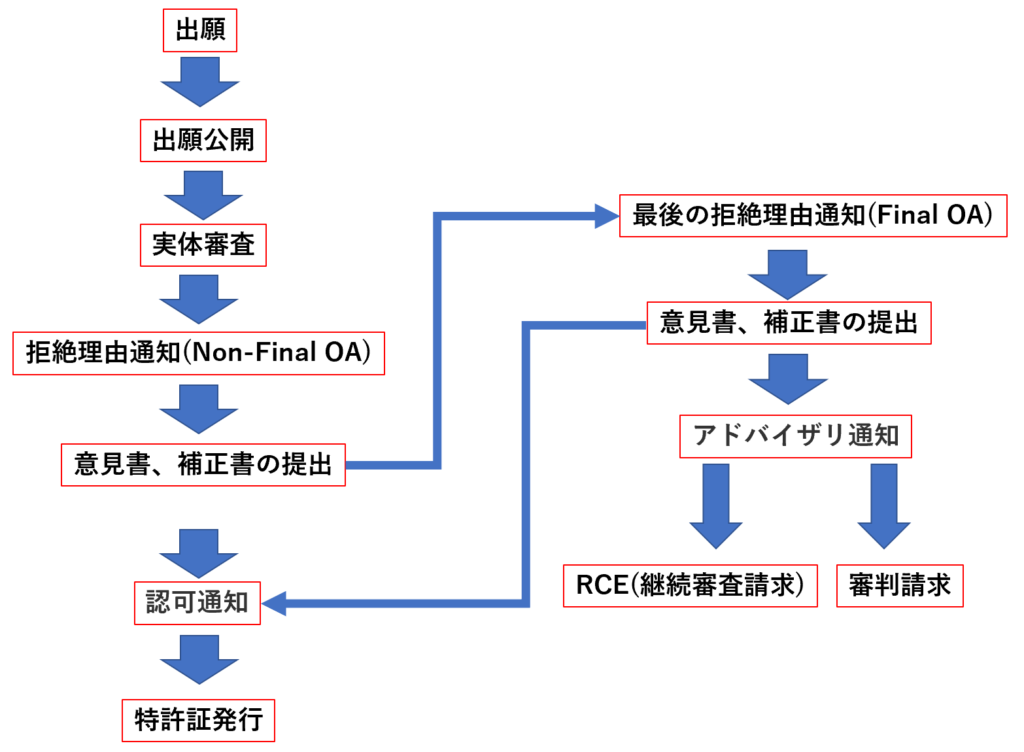

非暫定出願の審査開始は自動的に行われ、審査請求の別途手続きは不要です。出願後18ヶ月で出願内容が公開されますが、早期公開請求も可能です。審査期間は平均約18ヶ月程度ですが、技術分野や審査官の状況により差があります。特許権の存続期間は非暫定出願の日から20年です。

3. 拒絶理由の種類

USPTOにおける拒絶理由は多岐にわたり、特に米国特有の制度がいくつか存在します。

- 新規性欠如(35 U.S.C. §102):発明が出願前に公知となっている場合は拒絶されます。米国では「グレースピリオド(1年間)」制度があり、発明者自身の発表や公開から1年以内なら出願可能ですが、この制度は最近の法改正で制限が強まりました。

- 進歩性欠如(非自明性)(35 U.S.C. §103):当業者にとって容易に想到できる発明は拒絶対象です。複数の先行技術の組み合わせによる拒絶が頻繁に行われます。

- 記載要件(35 U.S.C. §112):明細書の記載が十分でない場合、クレームが不明瞭、支援要件(support)を満たさない場合に拒絶されます。

- 特許対象外発明(35 U.S.C. §101):自然法則、抽象的アイデア、単なる発見は対象外です。米国では特にソフトウェアやビジネスモデルの特許適格性(Patent Eligibility)が厳格に審査されており、Alice判決以降、抽象的アイデアの拒絶が増えています。

- 二重特許(Double Patenting):同一発明または非常に類似した発明に対して複数の特許を取得することは認められません。親子出願の関係などで指摘されることがあります。

4. 審査の特徴

アメリカの特許審査は独特の特徴を持ち、まず審査官(Examiner)が出願書類を精査し、拒絶理由通知(Office Action)を出します。これに対して出願人は応答(Response)を行い、クレームの補正や反論を提出できます。複数回のやり取りが可能で、最終拒絶後も再審査請求(Request for Continued Examination, RCE)により審査を継続することが多いです。

また、面談(Interview)制度も積極的に利用されており、審査官と直接話すことで誤解の解消や審査官の考え方の把握が可能です。さらに、米国特許法には「先行審査制度(Track One)」があり、追加料金を払うことで審査を6か月以内に完了させることもできます。

5. 対処法のポイント

拒絶理由に対しては、明細書の補正や意見書で根拠を示しつつ対応します。特に進歩性拒絶では、先行技術との明確な差異を論理的に示すことが重要です。米国特有の「特許対象外」拒絶には、近年の判例やガイドラインを踏まえた技術的な主張や請求項の技術的特徴の強調が求められます。

また、二重特許拒絶は親子出願の関係やクレームの範囲の見直しで回避可能です。RCEや審判請求(Appeal)も戦略的に利用し、権利化を目指します。米国特許は訴訟リスクも高いため、クレームの精度と強度を審査段階でしっかり整えることが肝要です。

アメリカ特許は独自の制度や判例法に基づき、日本と比べて柔軟かつ複雑な対応が求められます。特にビジネス方法やソフトウェア関連の特許では、米国特許法の最新動向を踏まえた戦略的出願・審査対応が不可欠です。

1. 出願の形式

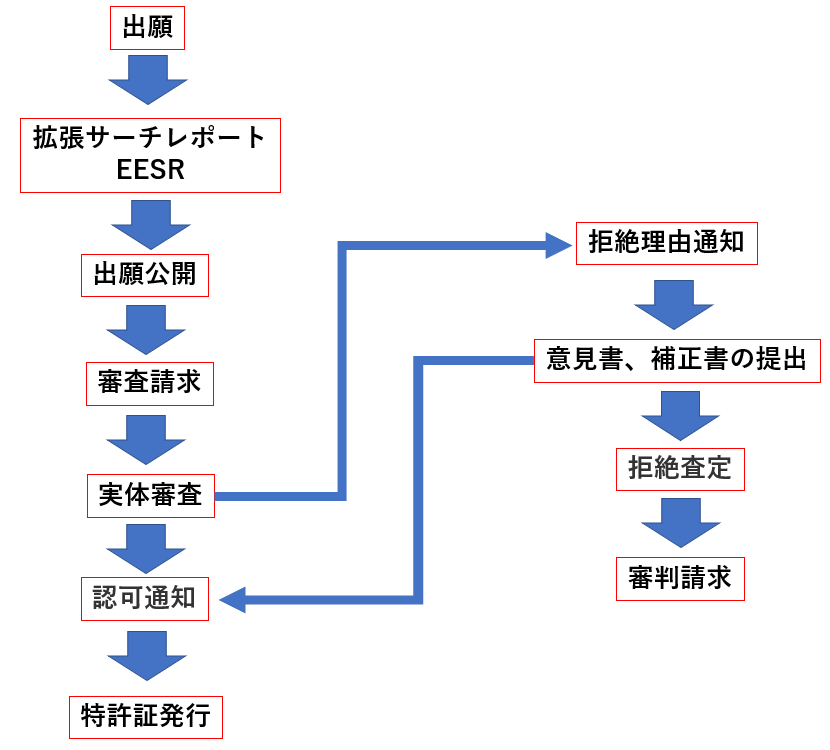

ヨーロッパ特許出願は、欧州特許条約(EPC)に基づきEPOに提出されます。出願は一言語(英語、ドイツ語、フランス語のいずれか)で行います。願書、明細書、特許請求の範囲、図面、要約が基本書類で、すべて明確かつ完全に提出しなければなりません。多言語対応ができることはなく、後に翻訳が求められる場面もあります。

また、形式要件の遵守が厳しく、書類の欠陥(例えば書類の不備や必要な添付書類の不足)があると補正命令が発せられ、期限内に対応しなければ出願が取り下げられたり無効となります。

2. 出願の期間と公開

EPOへの出願後、出願日は審査や権利発生の基準となります。出願内容は通常18か月後に公開されます(国際出願のヨーロッパ域内における公開も同様)。

出願後、審査請求(Request for Examination)を出願日から6ヶ月以内に行わなければならず、これを怠ると出願は取り下げ扱いになります。審査請求料も支払う必要があります。

審査期間は分野や案件により異なりますが、平均18〜36か月程度です。審査が順調に進めば、出願日から約3〜4年で権利化に至ることもあります。

ヨーロッパ特許の存続期間は出願日から20年です。

3. 拒絶理由の種類

EPOの拒絶理由は欧州特許条約および実務指針に準じ、以下のような主要な理由があります。

- 新規性欠如(Article 54 EPC):出願時点で既に公知・公用であった発明は拒絶されます。先行技術の範囲は厳密に判断されます。

- 進歩性欠如(Article 56 EPC):当業者にとって自明な技術進歩である場合、特許性は否定されます。複数の先行文献を組み合わせることで進歩性拒絶となるケースが多いです。

- 発明の産業上の利用可能性(Article 57 EPC):実用性がない発明は拒絶対象です。これは通常クリアされますが、生物学的素材や化学物質で重要なポイントとなります。

- 明確性・記載要件(Article 84 EPC):特許請求の範囲が不明確、または明細書の記載が不十分で、発明の範囲が不明な場合は拒絶されます。

- 拡大された主張の禁止(Article 123(2) EPC):出願時に提出された明細書の範囲を超える補正は許されません。

- 非特許対象(Article 52 EPC):自然法則、数学的方法、純粋に抽象的なアイデアは除外されます。特にビジネス方法、ソフトウェアに関しては技術的特徴がないと特許不可です。

4. 審査の特徴

ヨーロッパ特許審査は原則書面審査が中心ですが、審査官との意見交換(oral proceedings)も積極的に行われます。拒絶理由通知(Communication of the Examining Division)に対し、書面または口頭で反論が可能です。

oral proceedingsは審査官、出願人、代理人が顔を合わせて討議し、審査官の意見を直接聞ける貴重な機会です。場合によってはこの場で拒絶理由が解消され特許査定が出ることもあります。

EPOの審査は厳格かつ形式的であり、特にクレームの文言に細心の注意が払われます。独立クレームと従属クレームの構成や、明細書のサポート要件は非常に厳密です。

また、EPOは各加盟国の国内特許とは異なり、一度権利化されれば加盟国ごとに分割して有効とされるため、国際的な特許戦略の中心となっています。

5. 対処法のポイント

拒絶理由に対しては、明細書・クレームの補正や書面による反論を適時行うことが重要です。特に進歩性拒絶は複数の先行文献の比較検討を詳細に行い、発明の技術的寄与を明確に主張します。

明確性拒絶に対しては、クレーム文言の修正や用語の整理を行い、審査官の指摘を具体的に解消します。

oral proceedingsでは、審査官の質問を的確に理解し、論理的かつ技術的に反論する能力が求められます。代理人の交渉力や議論力が審査結果に大きく影響します。

また、補正の範囲が厳しく制限されるため、補正のタイミングと内容は慎重に検討します。欧州特許庁の審査は国際的な法令遵守と高度な技術理解が必須で、専門的な代理人による対応が望まれます。

ヨーロッパ特許は、複数国での権利化を一括で管理できる点が魅力ですが、出願・審査制度は厳格で専門性が高いため、適切な出願戦略と綿密な審査対応が成功の鍵です。

とにかく明確性の要件が厳しくて、出願時のクレームの分量の倍くらいで登録されるイメージ(笑)

CN(中国)への特許出願

1. 出願の形式

中国における特許制度は、「中華人民共和国専利法(Patent Law of the PRC)」に基づいており、特許出願は中国国家知識産権局(CNIPA:China National Intellectual Property Administration)に対して行います。日本から出願する場合は、PCT経由での移行出願やパリルートによる直接出願が選択肢となります。

出願時には、願書、明細書、特許請求の範囲、要約、図面(必要に応じて)、優先権証明書(必要な場合)などを提出します。提出言語は中国語(簡体字)であり、外国語で提出された出願は、提出日から2か月以内に中国語訳文を提出する必要があります。

また、出願日から3年以内に審査請求を行わなければ出願は取り下げ扱いになります。これは日本と同様の審査請求制度ですが、期限に厳格で延長は基本的に認められません。

2. 出願後のスケジュールと公開

中国の特許出願も、原則として出願から18か月後に公開されます。PCTからの国内移行出願の場合は、優先日から18か月で自動的に公開されます。出願後の審査請求がなされると、形式審査が行われた後、実体審査が開始されます。

通常、出願から3〜5年程度で登録に至ることが多いですが、特に通信・ソフトウェア分野では審査期間が短縮傾向にあります。

特許権の存続期間は出願日から20年で、年金(年次維持費)の支払いが必要です。出願公開後の段階で早期審査制度(Patent Prosecution Highway:PPH)の利用も可能で、他国での特許査定情報を基に迅速な審査を受けることができます。

3. 拒絶理由の種類

中国の審査官が挙げる主な拒絶理由は以下の通りです:

- 新規性欠如(第22条):公知・公用技術と重複する場合。中国では全世界基準で判断されます。

- 進歩性欠如(第22条):発明が容易に想到可能な技術的事項と判断された場合。EPOや日本と同様に複数文献の組み合わせによる判断が主流です。

- 実用性(第22条):技術的解決手段が現実の問題を解決できないとみなされると拒絶されます。特に自然法則や抽象的概念に近い出願で問題となります。

- 記載不備(第26条):明細書の記載が不十分、請求項が明確でない、発明の内容が実施不可能である場合に拒絶されます。

- 非特許対象(第25条):数学的方法、商業的ルール、精神活動など。ソフトウェア発明については、「技術的特徴」が認められれば特許化される可能性が高く、審査基準は年々緩和されつつあります。

4. 審査の特徴

中国の審査は書面ベースで進行しますが、拒絶理由通知(第一次審査意見通知書)は簡潔かつ直接的な記述が多く、日本やEPOに比べるとやや端的です。審査官の負担軽減のため、一次拒絶で終結するケースも多く、反論機会は基本的に1回または2回程度に限られる傾向があります。

特に中国では、審査官の文献検索能力が高く、中国語の文献を含めた広範な先行技術調査が行われるため、PCT国際段階で引用されなかった文献が引例として登場することもあります。また、日本語の先行技術も中国語に翻訳されて審査対象となることがあるため、日本出願と重複しないように戦略的なクレーム構成が重要です。

5. 拒絶理由対応・対処法のポイント

中国では、明細書の記載が非常に重視されるため、補正や反論を行う際に「もともとの開示内容の範囲内であるか」を非常に厳しくチェックされます。補正が出願時の内容を超えていると判断されると、「超範囲補正」により拒絶・却下される恐れがあります。

そのため、出願時の明細書の作り込みが特に重要です。特許請求の範囲を柔軟に補正できるように、複数の実施形態や文言バリエーションを含めて記載しておくことが有効です。

また、反論書面の提出期限は厳格で延長できないため、期限管理が非常に重要です。口頭審理は一般的ではなく、書面審査中心です。

進歩性拒絶への対処では、先行技術との相違点だけでなく、技術的課題とその解決手段に注目して、発明の技術的意義を積極的にアピールする必要があります。

代理人の選定も重要で、中国語原文でのやり取りが中心となるため、中国国内で実務経験のある弁理士や代理人事務所との連携が成功の鍵を握ります。

新規事項追加の判断がとにかく厳しいので、国際段階で認められた補正も認めない場合も多いね~

IN(インド)への特許出願

1. 出願の形式と方法

インドで特許を取得するためには、インド特許庁(IPO:Indian Patent Office)に対して出願する必要があります。出願の方法には以下の二つがあります:

- 直接出願(パリルート):日本の出願から12か月以内にパリ条約の優先権主張付きでインドに出願。

- PCT経由での国内移行出願:国際出願日から31か月以内にインドに移行(延長不可)。

出願時には、以下の書類を提出します:

- 願書(Form 1)

- 明細書(完全または暫定、Form 2)

- 出願人や発明者に関する宣誓書(Form 5)

- 優先権証明書(必要に応じて)

- 発明の技術内容に関する情報開示(Form 3)

言語は英語が許容されており、外国出願人にとって参入障壁は比較的低いです。ただし、出願にはインドの特許代理人を通じた提出が必須です。

2. 審査請求と出願後のスケジュール

インド特許制度では、出願から48か月以内に審査請求(Form 18)を行う必要があります。請求がなされない場合、出願は自動的に取り下げとなります。また、**早期審査制度(Form 18A)**も導入されており、特定条件(スタートアップ、女性発明者、日本国出願人など)を満たす場合は迅速な審査が可能です。

通常、出願から権利化までは3〜5年程度を要しますが、早期審査を使えば1〜2年での登録も可能です。

インドでも出願から18か月後に公開されますが、**早期公開請求(Form 9)**を提出すれば出願後1〜2か月での公開が可能です。これにより審査着手が早まるメリットがあります。

3. 拒絶理由の種類

インドの特許審査で示される主な拒絶理由は以下の通りです:

- 新規性の欠如(Sec. 13):世界中の公開文献を基に審査。

- 進歩性の欠如(Sec. 2(1)(ja)):当業者にとって自明と判断される発明。

- 記載不備(Sec. 10):明細書の不備や、実施可能性に疑義がある場合。

- 非特許対象(Sec. 3, Sec. 4):

- 単なる抽象的なアイデア、アルゴリズム

- 商業的方法、精神的活動、数学的モデル

- 医療行為、農業関連の自然法則利用、原子力関連技術など

- 非開示情報(Form 3違反):他国出願状況の不開示や誤記

特に注意が必要なのが**Section 3(k)で規定されるコンピュータ関連発明(Computer Related Inventions:CRI)の取り扱いです。ソフトウェア単体の発明は特許対象外とされ、「技術的効果を有するハードウェア連携」**が必要条件となります。

4. 審査の特徴

インドの審査では、First Examination Report(FER)と呼ばれる拒絶理由通知が発行され、通常は1回目の通知で多くの拒絶理由が提示されます。これに対して**6か月以内(延長最大3か月)**に対応する必要があります。

審査官の引用文献は、WIPO、EPO、USPTOなどの情報も参照されるため、多国間出願との整合性のあるクレーム構成が有効です。また、意見陳述(Reply to FER)と補正(Form 13)により、クレームの調整や記載内容の修正が可能です。

拒絶理由通知への対応が不十分であれば、審査官から「hearing(口頭審理)」の通知がなされることがあり、実質的な最終チャンスとして重要な機会となります。

5. 拒絶理由対応・実務上の対処法

インドでは補正は比較的柔軟に認められますが、新規事項追加は禁止されています。したがって、出願時の明細書に幅広い開示を含めることが重要です。

特にCRIの拒絶理由に対しては、技術的な課題とその解決手段を明確に記載する必要があります。また、出願前に他国での出願・登録情報(特にEPOやJP)を準備し、インドでも同様のロジックで主張できるよう備えておくと良いです。

さらに、拒絶対応の一環として宣誓供述書(Affidavit)や補足資料の提出も可能であり、発明の技術的効果を補強する手段として活用されます。

代理人の選定は極めて重要で、現地での経験が豊富で、CRI対応に熟練した特許弁護士との連携が成功の鍵となります。

インドは、たまに独特な審査を行う人がいて苦労することがあるので注意だよ

まとめ:各国特許審査の特徴を理解して戦略的に権利化を進めよう

各国の特許制度にはそれぞれ独自の審査基準、拒絶理由、手続の形式や期間があります。特にインドのようにコンピュータ関連発明に対して厳格な判断がなされる国では、事前の制度理解と明細書設計が命運を分けます。一方で、早期審査制度の活用や柔軟な補正方針など、活用すべき制度も多くあります。

審査基準の違いを把握し、国ごとの実務に応じた戦略を採ることで、国際的な特許ポートフォリオの構築が現実的になります。 本記事が、あなたの出願活動や実務対応の一助となれば幸いです。

▶️【必見】スタディング弁理士講座で10万円以下で短期合格した体験談はこちら:

【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)