この記事では、令和3年度に1年・10万円以下で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が、発明から特許取得までのリアルな業務の流れを解説します。

弁理士試験を受ける前に知っておきたかった「実務の流れ」

弁理士試験では法律の知識が問われますが、「実際に発明から特許取得までどんな流れなのか」は分からないまま勉強していた、という方も多いのではないでしょうか。

本記事では、現場で行われている特許取得までのプロセスを分かりやすく解説していきます。

弁理士試験全体について知りたい方はこちらの記事をご参照ください。

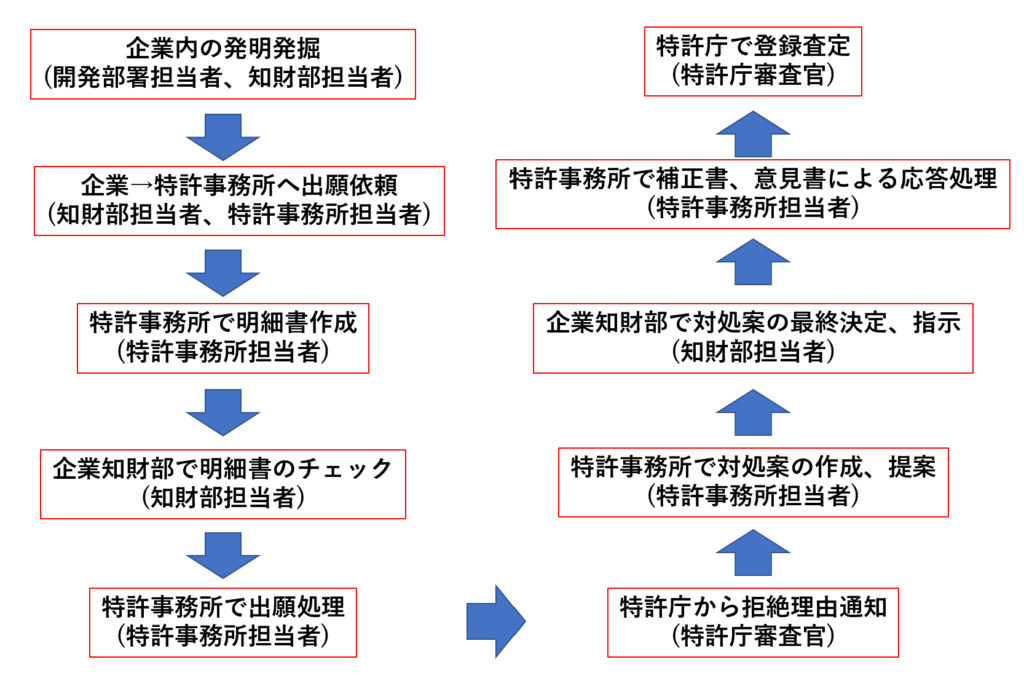

発明から特許登録までの全体像【業務フロー】

以下は、企業内での特許取得までの大まかな流れです。カッコ内はその業務の主担当者です。

各ステップの詳細解説

発明の発掘【知財部+開発部】

企業内では、知財部が研究開発部門と連携して、発明のタネを見つけ出します。これは「発明発掘活動」と呼ばれ、以下のような支援が行われます。

- 先行技術(文献)の調査

- 発明内容の深堀りヒアリング

- 上位概念化による広い権利範囲の検討

- クレーム案の作成支援

✅ 現場のポイント

知財部のサポートが優れていると、特許の質が格段に上がります。場合によっては知財部員が共同発明者になることもあります。

実務のリアル:アイデアの9割は「特許にできない」

企業内では「こんなアイデアがあるんだけど、特許になる?」という相談が頻繁に持ち込まれます。しかし、正直言って9割は特許にできないか、取っても意味のない内容であることが多いです。

私の経験でも、最初に相談を受けた段階では「ただの仕様」だったり、「実施例が限定されすぎていて権利範囲が狭い」ことがしばしばあります。

発掘を成功させるコツ:抽象化と深掘りの二刀流

例えば、ある開発者が「センサーをAという方法で固定するようにした」という発明を持ち込んできたとします。それを聞いた私は、まずこう聞きます:

「この固定方法って、センサー以外にも使えますか?」

「このアイデアのキモって、センサーの種類?それとも取り付け構造?」

こうして具体→抽象への引き上げを行い、より汎用的なアイデアへと昇華させていきます。

実際に、こうした会話から単なる設計アイデアが「産業上利用できる発明」に進化したこともありました。

知財部担当者のアドバイスで広い権利が取れたりするので、そういったところが腕の見せ所だね!

たまに知財部担当者の貢献度が大きいときは、共同発明者になってたりするよね。

特許事務所への出願依頼【知財部】

知財部が、社内で整理された発明情報をもとに、特許事務所へ出願依頼を行います。多くはシステム上で行われ、必要に応じて以下のような打ち合わせも行われます。

- 発明者+知財部+弁理士での三者面談(1~2時間)

依頼の精度で明細書の質が決まる

出願依頼時には、「発明概要」「背景技術」「発明の効果」などをA4で1〜2枚まとめた社内フォーマットに記入して渡すのが一般的です。

ここでどれだけ発明の本質を的確に記載できるかで、明細書の初稿の質が決まります。私は以下のようなルールを設けています:

- 絶対に「何を解決したのか?」を1文で書く

- 先行技術との違いを明記する

- 「この特徴を削ったら発明じゃなくなる」部分にマーカーを引く

📝【実体験】

開発部門に丸投げで書かせた内容をそのまま特許事務所に渡したところ、「そもそも何が発明なのか分からない」と言われ、初稿の質が著しく低かったことがありました。それ以来、「依頼内容を知財部が設計する」ことの重要性を痛感しています。

企業内知財部の仕事についてさらに知りたい方はこちらをご参照ください。

明細書作成【特許事務所】

特許事務所では、提出された資料や打ち合わせ内容をもとに明細書(出願書類)を作成します。

- 通常、納品期限は1〜2ヶ月

- 熟練弁理士なら2日、初学者なら1週間以上かかることも

💡 豆知識

明細書作成スピードと質は弁理士の年収にも直結しています。優秀な弁理士は年収1000万円超えも珍しくありません。

明細書のチェック・修正依頼【知財部】

特許事務所から納品された明細書を知財部が確認し、以下の観点でレビューします。

- 自社が狙いたい特許の範囲に合っているか

- 実施例が十分か

- 他社を排除できる内容か

✅ 知財部の視点が重要!

出願文書のプロは特許事務所ですが、企業の技術戦略や製品戦略を踏まえた判断ができるのは企業知財部です。

出願処理【特許事務所】

修正・確認済みの明細書を、特許事務所が特許庁に電子出願します。

- 電子化された提出作業は、特許事務所の事務スタッフが担当するケースが多い

- 出願日が確定すると、出願番号が発行される

ここでようやく「出願完了」です。

出願日が1日ずれると優先権の関係で不利益になることもあるので、期限管理は非常に重要です。

拒絶理由通知【特許庁】

審査請求を経て、特許庁から拒絶理由通知が届きます。出願された技術がそのまま登録されることは稀で、多くの場合、1回以上の審査対応が必要になります。

主な拒絶理由の内容

- 新規性違反(他の文献と同一の構成がある)

- 進歩性違反(既存技術の組み合わせで容易に想到)

- 記載不備(実施可能要件や明確性要件など)

拒絶理由への対応提案【特許事務所】

特許事務所が、拒絶理由に対する補正案や意見書案を企業に提案します。

提案される案の例:

- 強気の補正案(広い権利を狙う)

- 安全策の補正案(登録重視)

また、引用文献の解説や審査官の指摘のロジック分析も添えられ、企業側の意思決定に貢献します。

対応方針の決定【知財部】

知財部は、特許事務所の提案をもとに対応方針を決定します。

- 補正して再提出

- 意見書のみで反論

- 出願放棄(無理に登録を目指さない)

💸 無駄な費用を回避する判断力も知財部の重要な役割です。

応答書の提出【特許事務所】

企業から指示のあった応答書(補正書もしくは意見書)を特許庁に対して提出します。

拒絶理由通知から応答までの期限が決まっているので、ここの期限管理をするのも特許事務所の仕事の一つです。

もちろん企業側でも期限管理は行っているよ!

登録査定と登録料納付(企業)

拒絶理由が解消されると、特許庁から「登録査定通知書」が届きます。

■登録手続きの流れ

- 登録料(第1〜3年分)を納付

- 特許証の交付(電子特許証)

- 公報に公開(登録特許公報)

登録までに1年〜数年かかることもあります。1回で登録されるのは全体の30〜40%ほどの実感です。

まとめ:実務を知れば試験勉強がもっと意味を持つ

特許実務は、一見すると難解で複雑ですが、現場では常に「発明の価値をどう守り、どう活かすか」という本質的な問いが繰り返されています。試験勉強中には見えにくい部分かもしれませんが、実務の流れを理解することで、条文の意味や審査基準の背景がより深く腑に落ちてくるはずです。

ぜひ、知識だけでなく「どのように使われるのか」という視点を持って学習を進めてください。

弁理士資格を持っていると、どんな点が有利なのか?

弁理士資格は、単なる国家資格にとどまらず、実務においても大きな強みになります。以下のようなメリットがあります

国際業務や外部対応にも強くなれる

外国出願や契約交渉、係争対応など、資格があることでより責任ある立場で関与できるようになります。

企業内での信頼性・専門性の証明

知財部門において「弁理士資格保有者」であることは、技術者や経営陣に対して専門性の裏付けとなり、説得力が格段に増します。

キャリアの選択肢が広がる

特許事務所への転職や独立開業、企業内での昇進・異動など、キャリアの柔軟性が向上します。知財だけでなく法務や経営戦略との橋渡し役として重宝されるケースも。

待遇や収入面での優遇

資格手当や昇給条件に弁理士が組み込まれている企業も多く、長期的な収入向上につながる可能性があります。

私が受けていたStudyingの弁理士講座について知りたい方は下記をご参照ください。

【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)