この記事は、令和3年度に1年・10万円以下の学習費用で弁理士試験に合格した筆者が、論文試験の解き方や勉強法、実際の答案の工夫まで、すべて実体験に基づいて余すことなくお伝えするものです。

中でも今回は、弁理士試験の中でも最難関と言われる論文式試験の具体的な解き方と答案の書き方に焦点を当てて詳しく解説します。

この記事でわかること

- 論文試験の概要(特実・意匠・商標)

- 問題文の読み方と構成の立て方

- 設問ごとの解答イメージの作り方

- 実際の答案の書き方と注意点

- 現役合格者が実践した具体的テクニック

論文式試験とは?3科目の概要を押さえよう

まず、弁理士試験の論文式試験は次の3つの科目から構成されます。

| 科目 | 試験時間 | 出題内容 |

|---|---|---|

| 特許・実用新案法 | 2時間 | 大問2題 |

| 意匠法 | 1.5時間 | 大問2題 |

| 商標法 | 1.5時間 | 大問2題 |

一見すると特許・実用新案法の方が時間的に有利に見えますが、問題の分量が非常に多く、実は最も時間配分が厳しい科目です。

法文集について

論文試験では貸与法文集(六法)が一人一人に配られ、それを使って試験に臨みます。名前は「貸与」となっていますが、実際には持ち帰り可能で、口述試験でも別の1冊が配られるため、合計2冊GETできます。

これは合格者あるあるの小ネタですが、しっかり活用しましょう。

また貸与法文集が一人一人に与えられ、それを使いながら問題を解く形になります。

イメージわかない人はメルカリで買ってみてもいいかもね。

解答用紙と筆記具のルール

- 黒または青インクのボールペン・万年筆が指定されています。

- 鉛筆やシャープペンは使用不可ですので注意!

- 消せない分、書く前の構成づくりが超重要になります。

弁理士試験全体について知りたい方はこちらの記事をご参照ください。

論文試験の具体的な解き方【特許法を例に解説】

特許法は1題あたり1時間で解く必要があります。以下、筆者が実際に実践していた60分の時間配分と解答手順を紹介します。

上で述べたように特許法の試験時間は意匠、商標に比べても一番時間的に辛いので、特許法をきちんと時間通り解ければ問題無いと言えるでしょう。

【STEP1】問題文を読み、構成をまとめる(15分)

まずやるべきは問題文の精読と構成メモ作成です。いきなり書き始めるのはNG!

- 登場人物

- 事案の時系列

- 問題のテーマ

- 条文の該当箇所

このあたりを白紙に図や箇条書きで整理しておきましょう。マーカーやアンダーラインを活用して、読み飛ばしや誤読を防ぐのも有効です。

【STEP2】設問ごとの解答イメージを作る(5分)

構成を踏まえた上で、各設問に何を書くべきかの設計図を作成します。

- 設問(1):新規性について→29条

- 設問(2):進歩性について→29条2項

- 設問(3):不特許事由→32条 etc.

書く内容を見誤ると、後半で大事故になりかねません。特に(1)で書きすぎて(2)の内容が薄くなるミスは多いです。バランスよく構成を考えましょう。

全体のバランスを考えてどの設問でどのくらいの解答が求められているのかを読みましょう。大体どの問題にも均等に配点がされているはずなのでバランスよく書くのが高得点への近道です。

【STEP3】答案作成(40分)

構成が固まったら、あとは時間内に正確に、丁寧に、論理的に書くだけです。

- 条文番号は必ず明記(例:「特許法第29条第1項」)

- 問いに忠実に答える

- 二重線で訂正、修正は最小限に

- 字は丁寧に、大きめに

試験の採点者は大量の答案を読むプロですが、やはり読みやすい答案は印象も良くなります。ボールペンで書くのでとにかく慎重に構成を書き漏らさないように書いていきましょう。

100点満点中47点未満の得点の科目が一つもないことというのが合格の条件になっているので、いくら得点の良い科目があっても、大きなミスを一科目ですると不合格になってしまうよ。

論文試験で合格答案を目指す「型」〜フレームワーク思考〜

論文試験で高得点を取るには、法律の知識そのものよりも、「どう構造的に、わかりやすく書くか」が重要です。

特に採点者は、何百通という答案を短時間で見ています。

そのため、読みやすく論理が整理された答案=高評価につながります。

そこでおすすめなのが、以下のような「論述の型」です。

✅ 論述の基本フレーム(型)

以下は、筆者が実際に使用していた基本構成です:

- 問題提起

→「○○が問題となる」と設問趣旨を明確にする - 規範定立

→ 該当条文の趣旨や要件を簡潔に説明

(例:「○○条によれば、〜であることが要件とされている」) - 具体的あてはめ

→ 事案の事実と条文を結びつけて評価する

(「本件では〜であるから、要件を満たす/満たさない」) - 結論

→ 「よって○○に該当する」と明快に締める

📌 具体例:新規性を問う設問の場合

- 問題提起

「本件出願が新規性を欠くか否かが問題となる。」 - 規範定立

「新規性は特許法第29条第1項により、先行技術文献と同一であれば…」 - あてはめ

「本件出願は、引用例1に記載された○○構成と一致しており…」 - 結論

「したがって、本件出願は新規性を欠くと考えられる。」

✍️ 書き始める前に「型に当てはめる構成」を作ろう!

実際の試験では、いきなり本文を書き始めるのは危険です。

まずは下書きや白紙に、上記の型に沿って「各段落に何を書くか」を整理しましょう。

私が実践した論文試験の勉強方法についてはこちらでご紹介しています。

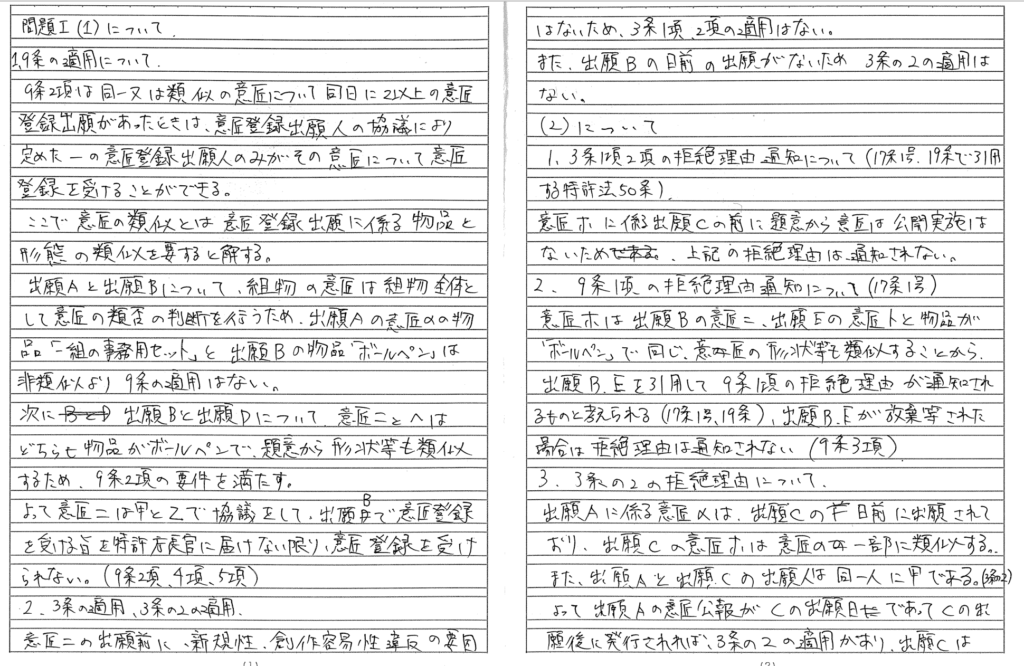

実際の答案例と書き方のコツ

筆者が演習で使っていた答案を例に、実践的なテクニックを紹介します。

まず字はこのくらい汚くても読めれば大丈夫です笑

気を付けるポイントは以下です。

▶ 字は大きく、読みやすく

もともと字が汚くても問題ありません。大事なのは「読めること」「疲れさせないこと」です。字を大きめに書くことで、答案全体が整って見えます。

▶ 条文ごとにセクションを分ける

採点者が読みやすいよう、条文ごとに段落・見出しを分けるのがポイントです。たとえば:

- 「第1 新規性(29条1項)について」

- 「第2 進歩性(29条2項)について」

といったように、構造化された書き方を意識しましょう。

▶ 条文番号は後付けでもOK

書くのに時間がかかるなら、本文を先に書いて、後から条文番号を(29条1項)などとカッコ書きで挿入してもOK。時間短縮になります。

▶ 訂正は最小限に、二重線で丁寧に消す

訂正が多いと答案が汚れて読みづらくなります。間違えた箇所は丁寧に二重線で消すようにしましょう。修正箇所は1〜2ヶ所にとどめるのが理想です。

合格ラインの注意点

弁理士試験の論文は科目ごとの合格基準があります。

「100点満点中47点未満の科目が1つでもあると不合格」

つまり、どれか1つでも大コケすると足切りになる可能性があります。全体のバランスと安全圏を狙う戦略が重要です。

まとめ|論文試験対策は「構成力」と「慣れ」がカギ!

- 最初は誰でも書けません。でも慣れてくると「型」が身に付きます。

- 解答例や過去問は徹底的に分析し、「構成パターン」を盗みましょう。

- 時間内に正確に書くには、地道なトレーニングが不可欠です。

コメント歓迎!あなたの論文対策、悩んでいませんか?

以上で、筆者の論文試験対策記事は一旦ラストになります。

もし疑問点や知りたいことがあれば、コメント欄で気軽にご質問ください! 私の実体験から、できる限りお答えします!

一緒に合格をつかみ取りましょう!

私が受けていたStudyingの弁理士講座について知りたい方は下記をご参照ください。

【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)