こんにちは。

中小企業診断士試験に独学で挑戦し、2022年度に1次試験・2次試験ともに一発合格した青坂サカスです。

あなたは中小企業診断士試験に挑戦しているものの、「もう諦めたい…」と思っているかもしれませんね。私も同じ経験をした一人として、あなたに伝えたいことがあります。

実は私も、一度は挫折して勉強を放り出した経験があります。でも、思い切って勉強法を見直し、再挑戦することで合格ラインを突破することができました。

この記事では、挫折を乗り越えるヒントや実際に合格までたどり着くためのポイントをお伝えします。少しでも「もう一度頑張ってみよう」と思っていただけるよう、全力でサポートするので、一緒に合格への一歩を踏み出してみませんか?

この記事を読めば、中小企業診断士試験合格に近づけると思います!

私が一度中小企業診断士を諦めた背景

中小企業診断士を目指しながらも、途中で学習を断念してしまった経験は意外と多いのではないでしょうか。

私自身も、初めて挑戦したときに独学で勉強を始めたものの、うまく進められずに挫折した過去があります。ここでは、当時の勉強方法や諦めた理由、そしてその影響について振り返っていきます。

初挑戦時の勉強方法と挫折の原因

初めて中小企業診断士の学習を始めたのは2018年頃でした。

当時はTACのスピードテキストと過去問演習だけで合格を目指し、1科目ずつテキストを読破し、過去問演習で合格ラインに達したら次の科目へ移るというシンプルな方法をとっていました。

しかし、少しずつ新しい科目を進めるうちに、以前に勉強した内容を忘れていることに気づきます。

具体的に言うと、「企業経営理論」のテキストを読破し、過去問でそこそこの点数が取れるようになりました。その後、「財務会計」のテキストを読み始めましたが、時間が経つにつれて企業経営理論の内容を日に日に忘れていることに気付いてしまいました。

2科目でも過去に勉強した科目を忘れちゃうのに、7科目覚えるなんて無理では…?

そう思った私の学習モチベーションは急激に低下しました。結果的に、知識が定着しないまま挫折してしまったのです。

諦めた時の心境と影響

中小企業診断士を諦めた当時は、勉強を続けられなかった自分に対して大きな失望感を覚えました。これまで積み重ねてきた学習時間が無駄になったように感じ、自信を失ったのです。

とはいえ、最終的にはその後再チャレンジを決断し、効率的な勉強スケジュールや教材を見直すことで、合格に向けて踏み出せました。もし同じように挫折しかけている方がいれば、勉強法の再点検や適切な教材選びが突破口になるかもしれません。限られた時間を有効に使い、諦めずにもう一度チャレンジしてみる価値は十分にあります。

再挑戦を決意した理由

再挑戦に踏み切ったきっかけは、入社してから7年間ずっと営業の仕事に携わり、他の部署に異動したいという気持ちが強かったことです。

とはいえ、異動のために必要な専門知識を身につけていなかったことが大きな壁となりました。そこで、私は中小企業診断士に合格することで、会社に一目置かれることができるのではないかと考えました。

しかしその一方で、過去に挫折した経験もあることから、再び失敗するのではないかという不安もあったことは事実です。ですが今回は、前回の失敗を教訓に勉強方法や試験への向き合い方を見直し、再挑戦する道を選びました。

中小企業診断士は難関国家資格だからこそ、合格した時に自分の異動希望が叶えられると思い、そのために努力しました!

再挑戦で成功するための勉強法

今考えると、4年前に諦めた原因は「リサーチ不足」と「勉強法を確立できなかったこと」だと思います。

難関資格といわれる中小企業診断士試験だからこそ、事前にしっかりと調べて、計画を立てることが重要です。特に独学の場合はしっかり計画を立て、勉強法を確立させることが大事です。

そこで、再挑戦するにあたり、以下の点に気を付けました。

- それぞれの科目単体は難しくない

- 完璧にする必要はない

- 紙派でもテキスト以外の勉強方法も活用するべき

- 復習だけは頻繁にやるべき

それぞれの科目単体は難しくない

中小企業診断士の1次試験は7科目ありますが、実は単体ではそこまで難しい科目はありません。得意や不得意があるとは思いますが、しっかりと対策して臨めば合格点を取ることは難しくないです。

ですが、それが7科目になった途端、難易度がかなり上がります。その理由は「一度勉強した科目を忘れてしまうから」です。

ですので、それぞれの科目は難しくないことを頭に入れ、一度勉強した科目を忘れないように勉強法を工夫することで合格が近づいてきます。

完璧にする必要はない

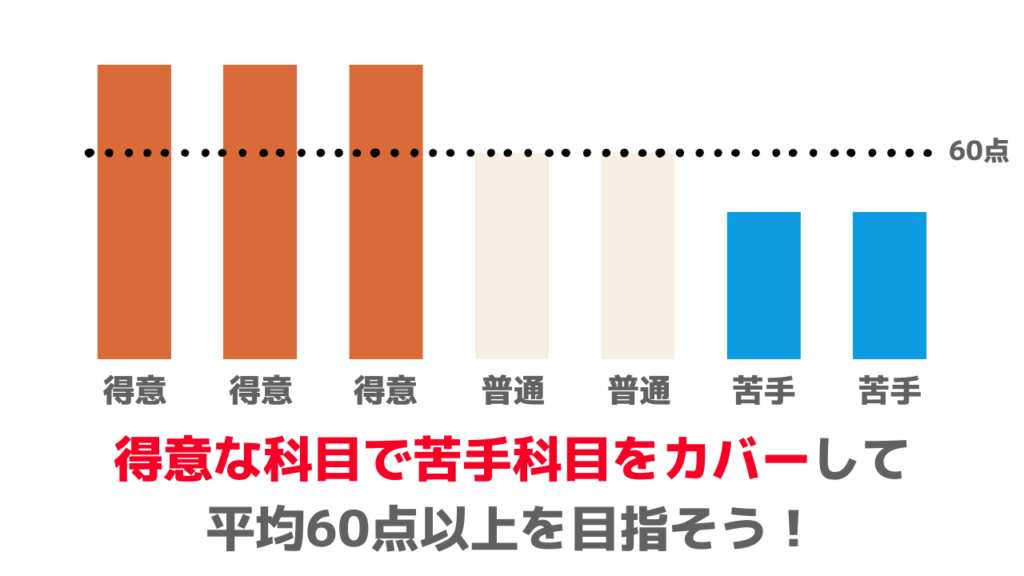

中小企業診断士試験では満点を取る必要はなく、平均60点で合格できます。また、毎年の試験問題では、難易度がかなり高い「捨て問」が1,2問はあります。

なので90点の実力を100点に伸ばそうとすると、かなりの労力が必要になります。一方で、30点を40点、40点を50点に伸ばす方が比較的簡単です。

ですので、勉強中も100点を目指すのではなく、得意な科目は80点、苦手な科目は50点を目指しましょう。そうすることで効率よく勉強を進めることができます。

紙派でもテキスト以外の勉強方法を活用するべき

テキストで勉強するメリットは、自分のペースで学ぶことができ、理解できないところは何度でも読み返すことができることです。しかし、持ち運びが大変であったり、まとまった時間を作らないと勉強が進まないというデメリットがあります。

そんな悩みを持っている人は、スタディング(動画学習)を検討することをおすすめします。

動画学習のメリットは、時間や場所を選ばずに学ぶことができ、わかりにくい部分は動画で見直すことができることです。スマホで視聴できるので、通勤時間やスキマ時間を有効活用することもできます。

僕自身、紙派でしたが、テキストとスタディングの併用で合格することができました。動画学習にも最初は抵抗があったのですが、実際に試してみると、非常に効率的に勉強ができたので、振り返ってみるとスタディングがなければ合格できなかったとすら思っています。

自分は紙でしか勉強ができないと思い込んでいましたが、実はそうでもなかった!という人は僕以外にも多いと思います。

動画学習を活用して合格した僕の勉強方法をもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

頻繁に復習するべき

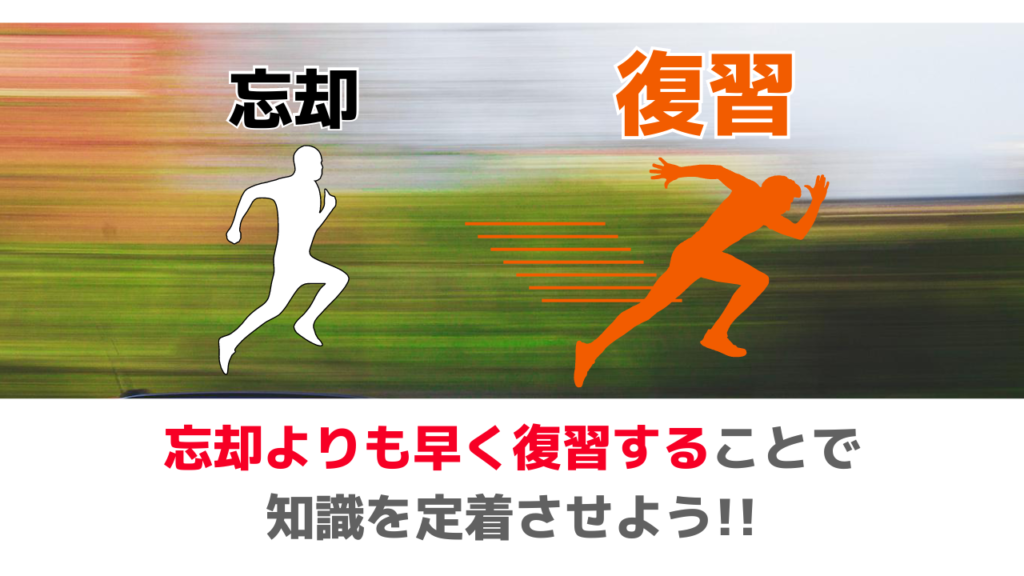

独学の勉強方法で一番重要なのが「復習」です。7科目の「忘却との勝負」に対し、それよりも速いスピードで復習を繰り返すことが重要です。

しかし、復習も限界があります。7科目もあるので、復習ばかりしていては勉強が進まず、時間もかかってしまいます。そのため、復習法を工夫することが必要です。

そこで、私が利用したのが上で紹介した動画学習のスタディングです。動画学習を始めたところ、復習の時間が短縮され、効率的に勉強が進められるようになりました。

動画学習は、通勤時間や待ち時間など、スキマ時間を有効活用することができます。また、スタディングのようなオンライン学習サービスでは、いつでもどこでも学習ができるため、忙しい人でも効率的に勉強ができます。

復習の重要性を理解しながらも、限られた時間を有効に使うためには、動画学習などの勉強法を工夫することが必要です。スタディングのようなオンライン学習サービスを活用すれば、効率的な勉強が可能になります。

一度中小企業診断士を諦めたあなたへ

ここまで僕が一度諦めた理由と、再挑戦のきっかけ、合格までの取り組みをお話してきました。

ちなみに私は、2023年度から希望の経営企画部に異動となりました。これは、中小企業診断士に合格したことが大きな要因だと思います。

一度諦めた資格に再挑戦するのは辛いと思います。僕もそうでした。ですが、しっかりと準備をして臨めば確実に合格できます。

もしこれから再挑戦するぞ!という気持ちになったら、次の記事をご覧ください。一発合格できた勉強法などを詳しく公開しています。

皆さんの夢をかなえるお手伝いができたら嬉しいです!

コメント