弁理士試験自体について知りたい方はこちらをご参照ください。

口述試験とは?

弁理士試験の最終ステップである口述試験は、特許庁にて対面形式で行われる面接試験です。試験科目は以下の3つ。

- 特許・実用新案法

- 意匠法

- 商標法

各科目10分、合計30分ほどで行われ、受験者は試験室を順次移動しながら各試験官と1対1で対話形式の試験に挑みます。法文集の使用が許可されており、試験官の許可を得たうえで参照することが可能です。

ちなみに8分以内に答えきると特許庁のアンケートが始まって、弁理士試験を受けたきっかけとか聞かれるよ。僕は特許法だけ聞かれたなあ。

近年の合格率と注意点

以下は、近年の受験者数と合格率です。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和元年 | 295人 | 284人 | 95.6% |

| 令和2年 | 282人 | 278人 | 98.6% |

| 令和3年 | 215人 | 194人 | 90.2% |

一見すると高い合格率に安心しがちですが、毎年必ず不合格者が出ている事実を見逃してはいけません。これは、論文試験を突破した実力者の中から落とされているということを意味しています。つまり、口述試験は“落とす試験ではないが、油断すると落ちる試験”です。

僕は論文試験の合格発表から一日3時間くらい勉強したかな。

みんな気が緩みがちなので、気を引き締めよう。

口述試験で実際に聞かれた問題と具体的な勉強方法についてはこちらをご参照ください。

試験の時期と準備スケジュール

口述試験は、以下のようなスケジュールで進行します。

- 論文式筆記試験:6月下旬〜7月上旬

- 論文試験の合格発表:9月中旬頃

- 口述試験:10月中旬〜下旬

合格発表から口述試験本番までは約1ヶ月しかないため、論文の合格発表前から準備を始めるのが鉄則です。

また、試験会場は東京のみ。地方在住の方は前泊が必須となるため、宿泊手配も早めに進めておきましょう。

試験の流れと評価基準

試験当日の進行概要と注意点

口述試験は、各受験者ごとにきっちりとしたスケジュールに基づいて運営されます。運営側(特許庁)は非常にスムーズな進行を心がけており、無駄な待機時間は最小限に抑えられています。

当日の全体的な流れの概要

- 試験は午前または午後の部に分けて実施され、集合時間は受験票に記載されています。

- 試験は「3つの試験室を順に移動しながら受ける」形式で、各部屋ごとに担当法域(特許・意匠・商標)が決まっています。

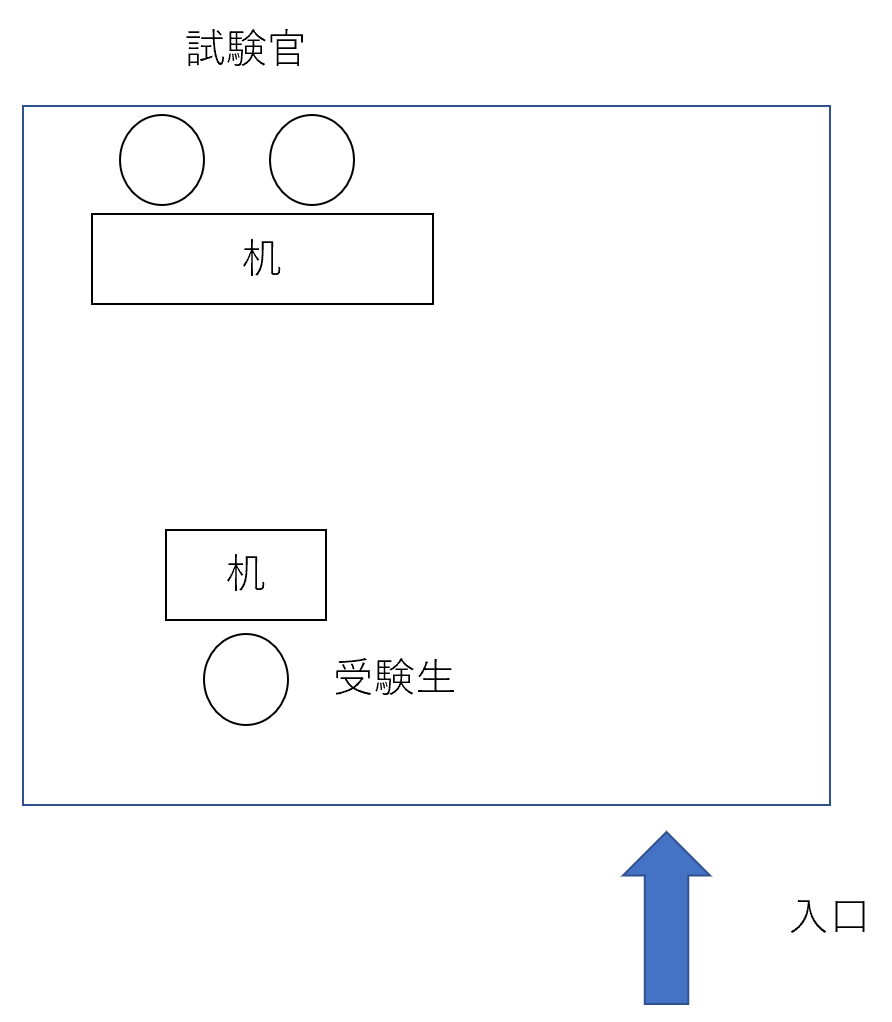

- 試験室では、試験官2名(質問役と評価役)による約10分間の質疑応答が行われ、終わると次の部屋へと移動します。

- 全体の所要時間は1時間程度で、1人ずつ時間が区切られているため、遅刻厳禁です。

注意しておきたいポイント

- 会場内では案内係の指示に従って行動し、私語は慎むのがマナーです。

- 呼び出しの順番は受験番号順ではない場合もあるため、集中を切らさないようにしましょう。

- 控室での過ごし方は自由ですが、大きな声での読み上げ練習は控えるのが無難です(周囲の緊張感に配慮)。

- 各試験室では時間管理が徹底されており、持ち時間が終了すると強制的に打ち切られることがあります。

このように、試験の進行自体は厳格に管理されており、受験者としては「自分のペースで落ち着いて臨む」ことが求められます。流れを把握しておくことで、当日の焦りを軽減し、実力を最大限に発揮できるでしょう。

合格基準

特許庁によると、以下のような評価方式が採用されています。

- A判定:答えが非常に良い

- B判定:答えが普通にできている

- C判定:答えが不十分

3科目中C判定が2つ以上あると不合格になります。試験時間内に全ての質問に答えられれば基本的にC判定はつきませんが、時間切れやパニックによる沈黙は致命的です。特に、聞かれていないことを答えてしまい、試験官から再質問されると混乱の元になります。

簡単に試験室の部屋を図示すると下記のようになります。

試験官は一人が進行役、もう一人が評価をつける人というように分担になっているよ。

口述試験突破のコツ

1. 法文集を積極的に使おう

最近の試験は、法文集の参照を前提とした出題が増えています。記憶力だけに頼らず、正確に条文を探して答える姿勢が重要です。法文集を使う際は「使用してもよろしいでしょうか?」と試験官に確認し、許可を得てから開きましょう。

2. 試験官とのコミュニケーションを意識

試験官は受験者を落とすことが目的ではなく、合格させるためにヒントや誘導をしてくれます。答えに詰まっても諦めずに話し続けることで、フォローを引き出すことが可能です。試験官は一定の質問スクリプトに沿っており、意図をくみ取る意識も重要です。

試験官も質問のスクリプトに沿って聞いているということを意識して、なんとなく意図を察してあげよう。とにかくパニックになっても適当に答えれば何かヒントをくれます。

3. 質問は禁止!解答のみを述べる

試験中に「これは○○という意味ですか?」などと逆質問するのはNGです。受験者は一方的に答えるのみがルールです。疑問があっても、法文集を頼りにして答え続けましょう。

ひと昔前の弁理士試験では、法文集を閉じてから解答しなければならない。法文集を読んではいけないなど厳しい制約があったようだけど、今はそこまで気にする必要はないよ。

模擬試験の活用

口述試験対策として、模擬試験の受験は非常に効果的です。

有料予備校の模試

- TAC

- LEC

約2万円で、試験形式に即した環境で受験できます。問題も配布されるため、自習教材としても活用できます。

無料または低額の会派主催模試

以下のような弁理士会派が模擬試験を開催しています。

- PA会

- 南甲弁理士クラブ

- 弁理士同友会

- 西日本弁理士クラブ

- 稲門弁理士クラブ

- 弁理士春秋会 など

オンライン開催も増えており、費用を抑えながら実践練習できる点が魅力です。人気の模試はすぐ埋まるため、論文試験の合格発表直後に申し込みましょう。

僕もオンラインで会派の模試を2回くらい受けたよ。

答えられなくて詰まるところが結構あったので、本番に向けた良い復習になったなあ。

よくある質問(FAQ)

Q1. 口述試験の質問は毎年同じような内容ですか?

A1. ある程度の傾向はありますが、毎年細かい点が異なります。基本的な条文知識を問うパターンは継続していますが、出題例を「暗記」するよりも、条文構造や趣旨を理解して応用できる力が問われます。過去の模擬試験問題や口述試験体験記を参考にして、想定問答を広く準備するのが効果的です。

Q2. 途中で答えに詰まった場合、どうすればいいですか?

A2. 沈黙は避けるべきですが、焦らず「少々お待ちください」などと言って条文を確認する姿勢は問題ありません。試験官はヒントや再質問でフォローしてくれる場合もあるので、落ち着いて考え、軌道修正できればC評価にはなりにくいです。

Q3. 地方在住で模試や本番に東京まで行くのが不安です…

A5. 近年はオンライン模試を実施する団体も増えており、自宅で対策することも可能です。本番の口述試験は東京一択ですが、前泊して時間と心に余裕を持つことがカギです。前日には会場周辺を下見しておくと、さらに安心です。

Q4. 1ヶ月で合格レベルに仕上げることは可能ですか?

A6. 可能です。論文合格者の多くが同じ条件下で臨んでおり、効率的に条文理解と対応力を高めることで、短期間でも合格可能です。毎日少しずつ読み上げ練習や想定問答を繰り返し、法文集を「使い慣れた道具」に仕上げていくことが重要です。

まとめ:口述試験で確実に合格するために

- 合格率は高いが、油断は禁物

- 評価はA〜Cの3段階。Cが2つ以上で不合格

- 法文集の参照は積極的に行う

- 試験官との円滑な対話と誘導に乗ることが重要

- 模試を活用して本番をシミュレーション

- 勉強は論文合格前から少しずつ準備

論文試験で燃え尽きてしまう方も多いですが、あと一歩です。しっかり準備して、口述試験も一発で突破しましょう!

私が受けていたStudyingの弁理士講座について知りたい方は下記をご参照ください。

【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)

この記事は、令和3年度に実際に10万円以下の費用で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が、自身の体験をもとに、口述試験の実態と合格のポイントを徹底解説するものです。論文試験という最大の関門を越えた後、最後の関門である口述試験について、「合格率90%以上だから余裕」と思っている方、要注意です。本記事では、試験の概要から合格基準、具体的な対策方法、模擬試験の活用術まで、口述試験に一発合格するために必要な知識を余すところなくお伝えします。