特許を出願後、拒絶理由通知が返ってきた場合には権利化のために出願人は対応しなければなりません。せっかく良い特許を出願しても、中間処理で誤った対応をしてしまうと、不当に権利範囲を狭めてしまったりして特許査定時には使えない特許になってしまうことも。。。。

また知財部での中核の仕事にもなっている中間処理の戦略、やり方について本日は現役弁理士が解説いたします。

企業知財部における中間処理とは何か?

企業における知的財産部(知財部)は、単なる出願業務だけでなく、出願後の「中間処理」も極めて重要な役割を担っています。中間処理とは、特許出願後、特許庁からの拒絶理由通知や拒絶査定に対して対応し、特許として権利化を目指すための一連のプロセスを指します。

なぜ中間処理が知財部の中核業務なのか?

出願はあくまでスタートラインです。実際に価値のある特許を取得するためには、特許庁とのやり取りを通じて、審査官の指摘を理解し、必要な補正や反論を行う必要があります。この過程を適切に行わなければ、以下のようなリスクがあります:

- 拒絶理由を過度に受け入れてしまい、不当に権利範囲を狭めてしまう。

- 審査官とのコミュニケーション不足により、特許の本質を伝えられずに権利化を逃す。

- 戦略性のない対応により、他社製品をカバーできない“使えない特許”になる。

よって、中間処理の巧拙がそのまま企業の知財戦略の成否を分けると言っても過言ではありません。

知財業務全体についてはこちらでご紹介しておりますので、ご参照ください。

出願後、権利化に向けて特許庁との間で行う各種手続のことを総称していいます。拒絶理由通知や拒絶査定に対する対応などが該当します。

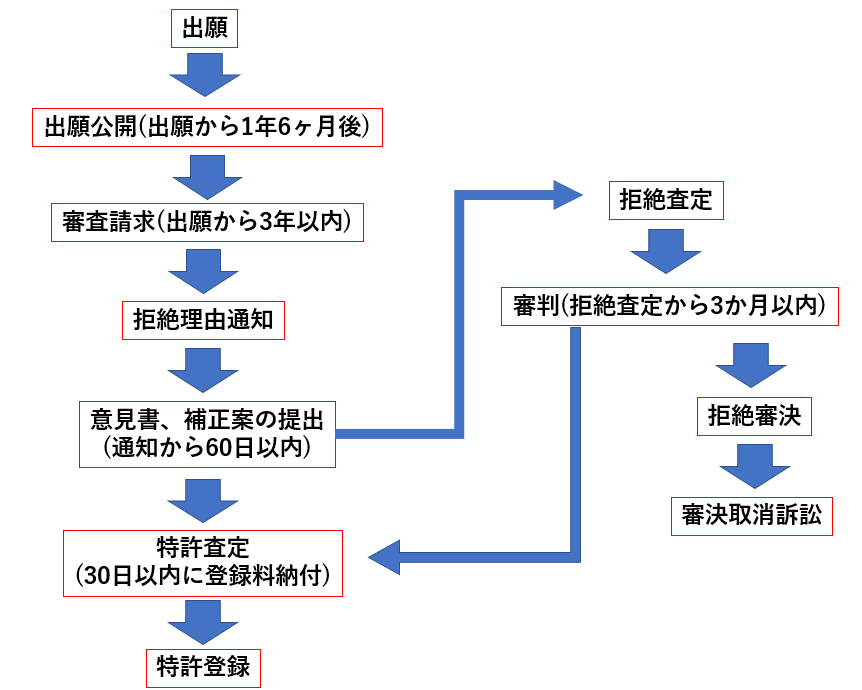

特許査定までの全体フロー

- 特許出願

- 拒絶理由通知

- 補正書・意見書の提出(中間処理)

- 必要に応じて面接審査

- 特許査定 または 拒絶査定

- 必要に応じて審判・分割出願・再出願

この中で知財部が中心となって動くのが「中間処理」です。

特許査定までの全体の流れを下記に表しましたので、参考にしてみてください。

基本的に、そのまま特許査定を受けることは少なくて、大抵は何かしらの拒絶理由が来るよ。

それは、出願時にできるだけ広い範囲で権利範囲で出願してるからってのも関係あるよね。

発明発掘活動について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

中間処理の具体的な進め方

1. 出願の位置づけと自社の状況把握

出願の目的を明確にすることが第一歩です。下記の3分類に当てはめて考えましょう:

- 自社が実施している技術に基づく出願:製品保護が目的であり、権利範囲が実施形態から外れないことが重要です。

- 他社が実施している技術への出願:権利行使が視野に入るため、競合の技術内容を的確に捉え、逃さない範囲での権利化が必須。

- 未実施技術に関する出願:将来的な事業展開やライセンスを目的とし、広範囲な権利確保が重要。

また、自社の経営状況や知財部門にかけられる工数も考慮する必要があります。特許庁への応答には期限があるため、リソース管理も重要な業務です。

この辺の視点は、企業内にいる知財部にしかわからないので知財部の腕の見せ所だよ。

月末に時間が足りなくなって、次月に先送りして特許庁期限延長した結果、余計な費用が発生するというのは避けたいよね~

2. 拒絶理由通知の読解と審査官の意図を把握する

拒絶理由通知と引用文献を読み込み、審査官の論理構成や意図を分析します。

- 進歩性に関する判断の論理:技術的課題・解決手段の提示に矛盾がないか?

- 構成要件の一致判断:審査官が引例のどこに注目しているか?

- 示唆表現:補正案のヒントがないか?

また、審査官番号から経験年数や過去の対応傾向を把握することで、柔軟な対応が可能になります。

審査官も人間なので、その出願に対する否定的な印象を持っていたり、ベテランの人ほど補正による反論を認めたくないという気持ちもあったりするよね。

新規性、進歩性についてはこちらで詳しく解説しています。

3. 応答方針・戦術の策定

審査官の指摘に対して、以下のような対応方針を検討します。

- 進歩性への反論:技術的課題の相違、引用文献の組み合わせの不自然さを指摘。

- 補正による対応:実施形態に近づける補正、請求項構成の調整など。

- 審査官面接の活用:誤解や認識ギャップが大きい場合には面接が有効。

反論だけでなく、審査官が想定しうる逆反論をシミュレーションし、あらかじめそれに対する対策を立てておくと効果的です。

4. 補正書・意見書の作成

企業によって作業分担は異なりますが、通常は企業内で応答案をまとめ、弁理士と連携して補正書・意見書を作成します。

ポイント:

- 明細書全体との整合性に留意する

- 引用文献との対比を明確にする

- 審査官の指摘に直接応じる構成をとる

文献の記載や技術用語の使い方も、審査官が理解しやすい形に工夫しましょう。

具体的な企業知財部と特許事務所の仕事で関わり方の詳細は下記を参考にしてみてください。

失敗事例:反論の方向性を誤り、製品をカバーしない形で特許成立

ある大手メーカーでは、自社の主力製品の技術的特徴を保護すべく特許出願を行っていました。しかし、審査の過程で審査官から「進歩性なし」との拒絶理由が通知された際、知財部と代理人が十分に技術内容と製品実態のすり合わせを行わないまま、急ぎの対応として補正と意見書を提出しました。

その補正は、審査官の指摘をかわすことに重きを置いたもので、技術的な本質や市場での差別化ポイントを的確に主張できていませんでした。結果として、補正後の請求項は審査官の進歩性の観点をクリアできたものの、本来カバーすべき製品構成を外れてしまい、特許査定に至りました。

しかし、いざ特許が成立しても、その権利範囲が自社製品を十分に包含しない形になっていたため、競合製品に対して有効な権利行使ができないという致命的な結果となりました。結果的に、その特許は実質的に防衛力のない状態に。知財部内では、その後、出願前の製品理解と中間処理における技術部門との連携不足が重大な反省点として共有されました。

この事例は、単に権利化を急ぐだけではなく、「誰のための、どのような権利が必要なのか」を原点に立ち返って戦略的に対応すべきであることを教えてくれます。

成功事例:分割出願と面接審査を駆使し、有効な権利を獲得

一方で、ある中堅メーカーでは、難航する特許出願に対し、極めて粘り強く、かつ柔軟に対応することで、結果的に競合排除力の高い特許を取得することに成功しました。

この案件では、出願当初から拒絶理由が複数回通知され、特に進歩性の判断において審査官との認識のずれが大きく、通常の書面対応ではなかなか突破口が見えませんでした。しかし、知財部と担当弁理士はあきらめることなく、審査の各段階で請求項の整理・分割出願・補正の可能性を検討し、柔軟に戦略を変えて対応しました。

特に効果的だったのは「面接審査」の活用です。審査官と直接対話を行う中で、技術的な着眼点や市場での技術的差別化の背景を丁寧に説明し、審査官の理解を得ることに成功しました。この面接後、補正内容を調整し、元の出願から分割した新たな出願を通じて、的確な請求項を構築。結果として、自社製品はもちろん、主要な競合製品をもカバーできる、実用性の高い権利を得ることができました。

この成功は、社内の技術者と知財部、そして外部弁理士が三位一体となって、中間処理を単なる審査対応ではなく「交渉と戦略の場」として捉えたことによるものでした。

教訓とまとめ

失敗例と成功例の対比から明らかなように、中間処理は単なる形式的な応答作業ではなく、戦略的判断と関係者との密な連携が求められる知財活動の要所です。とくに、以下の点が重要な教訓として挙げられます。

- 出願時から「製品・事業との整合性」を意識した請求項構成が必要。

- 審査対応では、技術部門との連携を怠らず、本質を押さえた主張を心がける。

- 面接審査や分割出願など、制度的な手段をフルに活用して柔軟に戦う姿勢が成果に直結する。

こうした知見は、企業知財部が中間処理を通じて実効性ある特許ポートフォリオを築いていくうえで、欠かせない指針となります。

中間処理に関するよくある質問と実務的なアドバイス

Q:審査官面接にはデメリットもありますか?

はい、審査官面接のデメリットとして最も重要なのは、面接記録(議事録)および添付資料が原則として公開される点です。これは面接内容が情報開示制度の下で一般に閲覧可能となるため、技術的・戦略的にセンシティブな情報が競合他社に知られてしまうリスクがあります。

このリスクを回避するには、面接資料に社外秘の表示を加える、不要な技術的詳細は控える、審査官との口頭説明にとどめるなどの工夫が有効です。面接前に代理人や知財部内で「公開される可能性のある内容」と「極力非公開にしたい内容」を切り分け、情報管理と交渉力のバランスを意識した対応を心がけましょう。

Q:電話面接と直接面接では、どちらが効果的ですか?

進歩性・新規性に関する拒絶理由の解消を目指す場合には、断然対面での直接面接が有利です。審査官の表情・反応・語調などからこちらの主張に対する評価を感じ取ることができ、審査方針の微妙なニュアンスを読み解くことが可能です。また、必要に応じて資料を使いながら説明することで、より深い理解を得られやすくなります。

一方、明確性要件や形式面の補正といった比較的シンプルな論点であれば、電話面接でも十分に対応できます。コストや時間を考慮し、案件の性質に応じた面接形式の選択が重要です。

最後に

本記事では、企業知財部の中核業務である中間処理(オフィスアクション対応)における戦略や進め方のポイントについて解説しました。いかがでしたでしょうか?

中間処理能力は短期間で身につくものではありませんが、経験と分析を積み重ねることで確実にスキルアップが可能です。最初のうちは、拒絶理由通知書や引例文献、出願明細書を繰り返し読み込み、構造的に理解することが最重要のステップとなります。

また、弁理士試験の勉強方法や、実際に私が10万円以下のコスト・1,500時間未満の学習時間で合格した体験談、おすすめの通信講座(コスパ重視のスタディングや独学との比較)についても、以下の記事で詳しくご紹介しています。知財実務の基礎力を高めたい方にも有益な情報が満載です。

さらに、知財部門・特許事務所への転職を検討している方に向けて、キャリア形成のポイントやおすすめの転職エージェント情報もまとめています。実務経験を活かして次のステップに進みたい方は、こちらもぜひご覧ください。