この記事は、令和3年度に10万円以下・約1,500時間の学習で弁理士試験に合格した、現役企業知財部所属の弁理士が実体験をもとに執筆しています。

知財部に配属されたばかりの方や、開発・研究職で知的財産に触れる機会がある方にとって、特許明細書を読むことは非常にハードルが高いものです。私自身、最初の頃は「どこを読めばいいの?」「言い回しが難しくて意味がわからない…」と何度も挫折しかけました。

本記事では、初心者から中上級者まで活用できる「明細書の読み方」や構成、検索ツールの使い方について、実務で役立つノウハウやコツを交えて徹底解説します。

1. 特許明細書とは?構成と役割を知ろう

特許明細書とは、発明の技術的内容を第三者に分かるように記載した文書であり、特許権の保護範囲を定義する「請求項」と、その技術を具体的に説明する「詳細な説明」から構成されます。

明細書を正しく読むことで、

- 発明の技術的意義や背景

- 法的保護の範囲(どこまで権利が及ぶのか)

- 製品開発や技術選定時のリスク回避(他社特許の侵害防止)

- 技術トレンドの把握

など、知財業務に限らず研究・開発・経営判断にも重要な情報が得られます。

知財業務全体についてはこちらでご紹介しておりますので、ご参照ください。

2. 特許出願書類はどこで探せる?便利な検索ツール

■ J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)

J-PlatPat(特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp))は、INPIT(工業所有権情報・研修館)が運営する特許情報の無料検索ツールです。企業に専用の検索システムがない場合でも、非常に高機能な検索が可能です。

✅ 検索対象:特許、実用新案、意匠、商標など

✅ 利用者:一般の技術者から知財部、弁理士試験受験生まで幅広く活用

3. J-PlatPatの使い方と検索のコツ

① 特許・実用新案番号照会

- 既に番号が分かっている案件に最適

- 検索可能な項目:出願番号、公開番号、公告番号、登録番号など

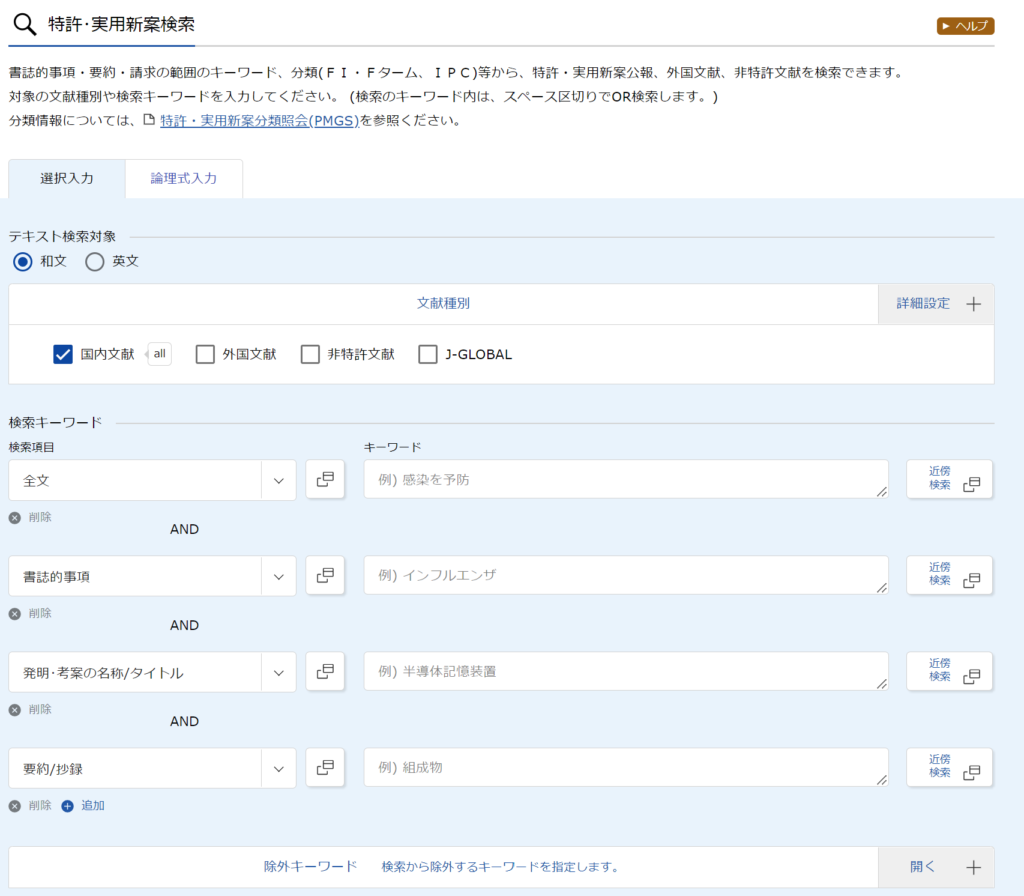

② 特許・実用新案検索(項目横断検索)

- 用途:出願前調査、競合調査、侵害予防調査などに便利

- 絞り込み項目例:

- 発明の名称、要約、請求項、明細書

- FI・Fタームなどの特許分類

- 出願人・発明者など

🔍 コツ:最初は請求の範囲や要約で検索。慣れてきたら分類検索で技術分野を深堀りしましょう。

特許調査について詳しく知りたい方はこちらを一度読まれても良いかもしれません。

基本的には請求の範囲か全文検索で、関係するワードで検索するかな。

他にも企業で絞り込みしてもいいかもね

4. 明細書の構成を徹底解説

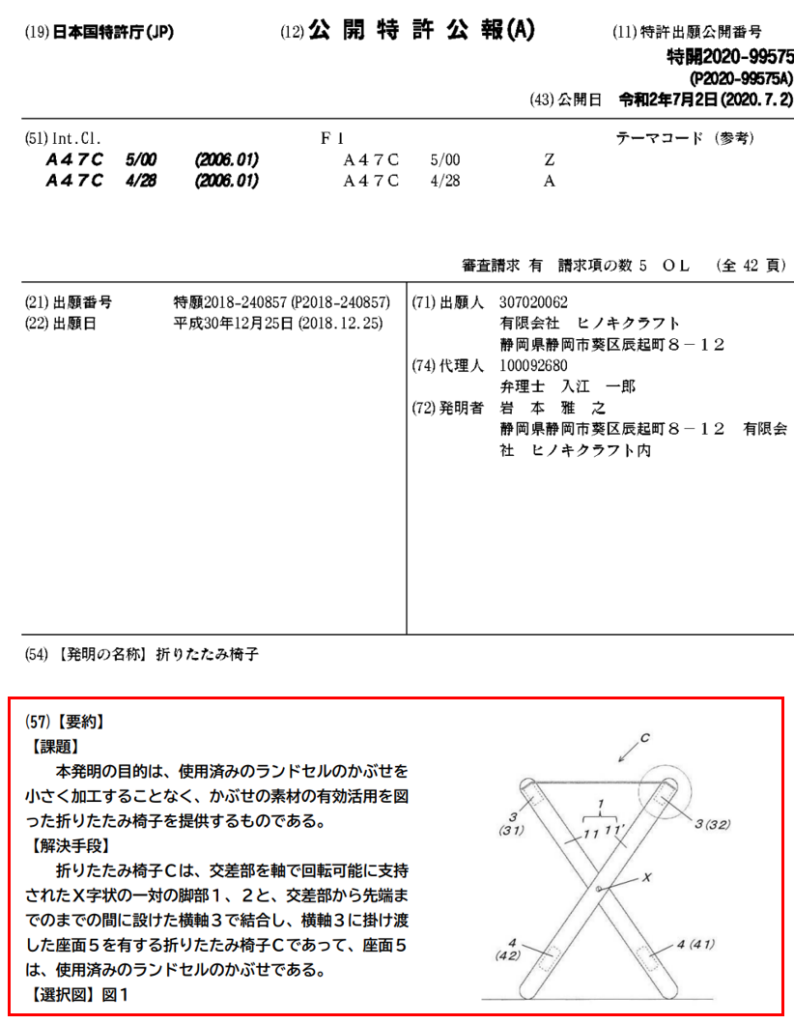

ここでは、実例として特開2020-099575(ランドセルの再利用に関する特許)を取り上げます。明細書は以下のような流れで構成されます:

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 書誌的事項 | 出願人、発明者、出願番号などの基本情報 |

| 要約書 | 発明の概要が簡潔に記載 |

| 特許請求の範囲(クレーム) | 特許として守られる発明の範囲を定義 |

| 技術分野 | 発明が属する技術分野の説明 |

| 背景技術 | 従来技術とその課題、先行技術文献の紹介 |

| 発明が解決しようとする課題 | 従来技術の問題点の明確化 |

| 課題を解決するための手段 | 新規性のある技術的解決手段の提示 |

| 発明の効果 | 発明による技術的メリット |

| 発明を実施するための形態 | 実施例、構成要素、工程などの詳細説明 |

| 図面 | 補助的な図解(構成図、フローチャートなど) |

まずは大まかな流れを理解して何がどこにあるかを理解しよう

要約書

表紙の一番下の箇所にあります。その名の通りその文献の要約書が書いてあり、図面にはその要約文と一番関連のある図面が描かれています。

うまくまとめられていますが、請求項1の内容がそのまま書いている場合があるのでその場合は分かりにくい場合もあります。

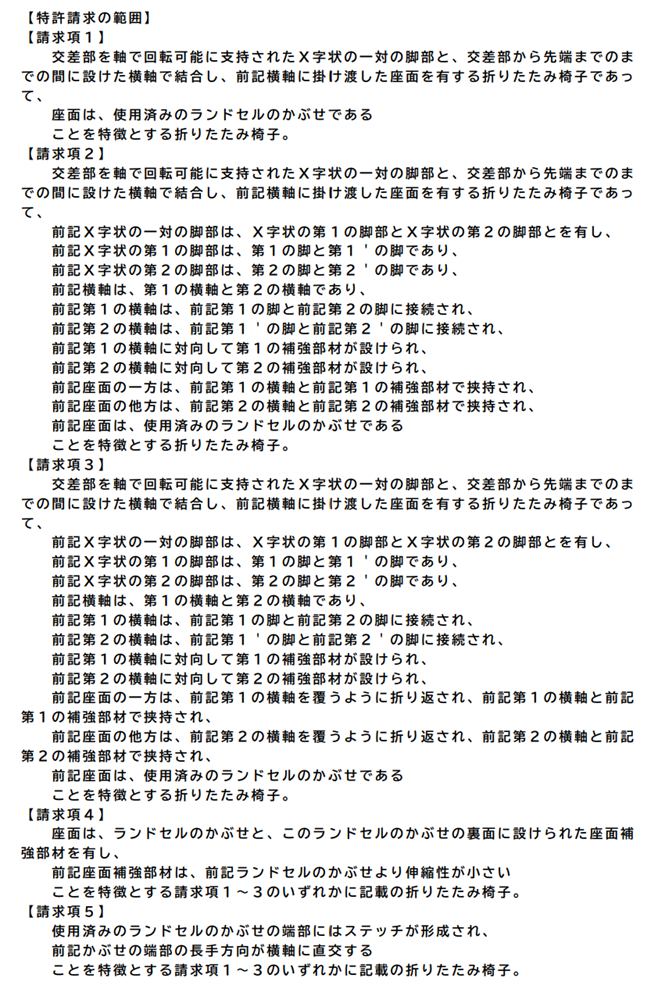

特許請求の範囲

要約の後には特許請求の範囲が続きます。

請求の範囲は、本出願の特許発明の範囲を定義しています。簡潔にまとめているので、少しわかりにくいところもあります。

特許請求の範囲を見てわけわからなくなっちゃう人も多いよね。。。

僕は最後に見ることも多いよ。

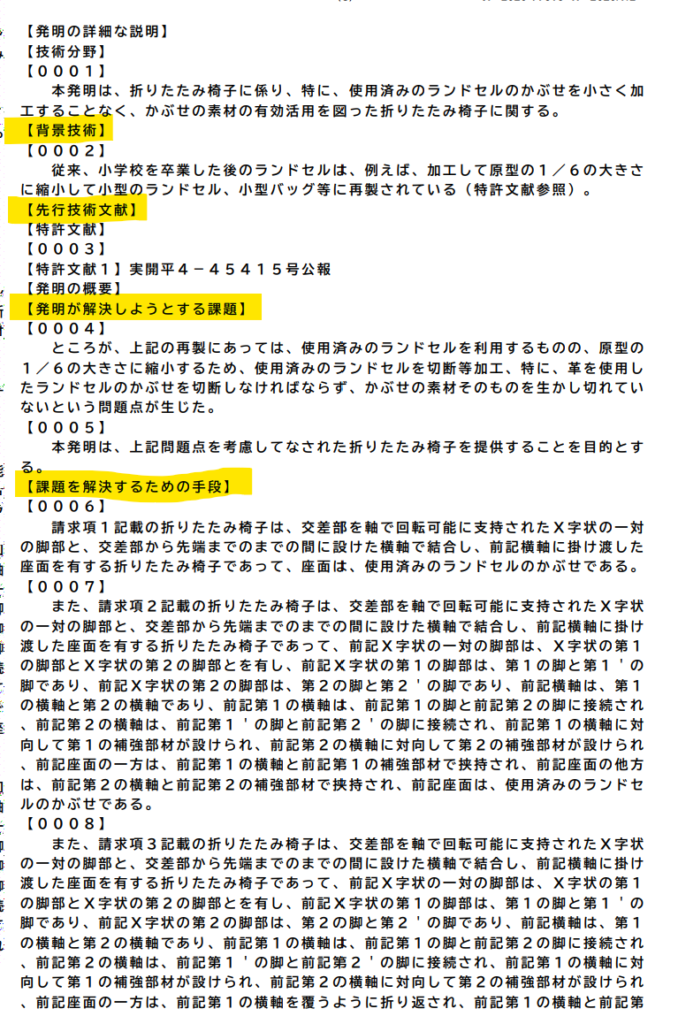

背景技術、先行技術文献

請求項の次には発明の詳細な説明が続きます。

背景技術もしくは先行技術文献が出てきます。ここにはこの発明の基となる従来技術や先行技術が挙げられています。その分野における前提となる技術を学びたい方はこちらの先行技術を詳しく見るのが良いかと思います。

発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段、発明の効果

課題と解決のための手段がこの二項目に書かれています。

ここを見ると全体のストーリーがかなり分かりやすいので、まずは初めにここを読むことをおすすめいたします。

例えば本出願においては、

従来ではランドセルを小型にする再利用があった。

→しかしその場合ランドセルの切断などの加工をしなければならない

→本願は、ランドセルの切断等の加工の必要なく、ランドセルのかぶせをそのまま折りたたみ椅子に再利用することで課題を解決するという構成ですね。

ストーリーを理解するだけで、発明内容がスーッと入ってくるよ。

結局この発明何なの?っていうのが分からないと読みづらいよね。。。

発明を実施するための形態

ここからが本番です。実施形態が細かく書いてあります。

個々の構成は人によって異なりますが、装置の説明→実施例(フローチャート)→効果の流れで書いてあることが多いです。

図面

最後に図面が書かれています。

できれば図面と明細書は見比べながら、読みたいのでページの分割をするか、図面をあらかじめエクセルに貼ってみてもいいと思います。

5. 実務で役立つ明細書の読み方【レベル別】

🔰 初級者編|「全然分からない…」と感じたら

ステップ:

- 先行技術文献を先に読む

- その分野の基礎技術を理解

- 明細書の課題や解決手段を「比較」しながら理解

💡 理由:高度な発明ほど、明細書だけ読んでも理解困難。先行文献が「教科書代わり」になることも。

🧩 中級者編|読み方の定型を確立しよう

おすすめの読み順:

- 要約

- 課題 → 解決手段 → 効果

- 図面で視覚的理解

- 詳細な説明(構成・実施例)

📋 実務ポイント:

- 調査業務:課題・解決手段から同様技術の探索

- 発明発掘:類似技術と比較して、改良点を議論

💡 上級者編|「流し読み」で全体像を掴む

代表パターン:

- 要約+図面だけで技術把握

- フローチャートや構成図から機能の流れを想像

🛠 実務利用例:

- 新製品開発時のベンチマーク調査

- 他社特許のクレーム回避設計(設計変更検討)

【裏ワザ】ChatGPTで特許明細書を効率的に理解する方法|実務者も使えるAI活用術

ChatGPTは、複雑な技術文書の要約・翻訳・構造化が得意です。特許明細書の読解でも非常に強力な補助ツールとなります。

以下に、私が実務で活用している具体的なChatGPTの使い方を段階的に紹介します。

ステップ①|まずは明細書テキストを整理して準備

J-PlatPatなどで対象の特許をPDFまたはテキスト形式で取得したら、次のようにChatGPTに入力用の準備をします。

✅ できれば以下のパートに分けて貼り付ける:

- 請求項(特許請求の範囲)

- 発明の課題・解決手段・効果

- 実施形態

- 図面に関する説明(可能なら画像も添付)

ステップ③|請求項の読み下し+図解説明を依頼

請求項が難解な場合は、以下のように分解をお願いしましょう。

🔍 プロンプト例:

以下の請求項の文を、意味のかたまりごとに区切り、技術的に何を意味しているのか説明してください。また、可能であれば図にできるような構成要素を列挙してください。

🧠 ChatGPTの強み:

- 請求項中の構成要素・作用・効果の流れを分かりやすく整理

- 開発者や研究者が図面化・機能分解する際のヒントに

ステップ④|図面の説明文を貼り付けて「図の読み解き」もお願い

ChatGPTは画像そのものは読めませんが、**図面に関する明細書中の説明文(たとえば図1~図4の解説)**を読み取って、図の構成や動作を文章化してくれます。

🔍 プロンプト例:

以下は特許明細書中の図1~図4に関する記載です。この図面に基づいて装置の構成や動作を説明してください。

ステップ⑤|発明の新規性・従来技術との違いを整理してもらう

🔍 プロンプト例:

以下の発明の技術内容について、従来技術との違いや新規性、発明が解決しようとしている課題を簡潔に説明してください。

これは特に、明細書の「背景技術」「課題」「解決手段」パートを貼り付けることで、非常に明快な差異分析をしてくれます。

ChatGPTを業務に生かすのは知財業界では必須ですので一度体系的に学んでも良いかもしれません。

6. 図面と明細書をリンクさせて理解力アップ

■ 図面と実施形態の関係性に注目

図面は、「発明の実施形態」や「請求項」を補完する補助資料です。特に装置構成図やフローチャートを通じて、技術の動作を可視化できます。

■ おすすめの図面活用法

| 方法 | メリット |

|---|---|

| Excelに図面を貼る | 明細書と対比しながらメモが取りやすい |

| ページを2画面表示 | 図面と本文を同時に確認できる |

| 印刷して書き込み | 紙ベースで構成要素を書き込める |

7. まとめ|明細書を読めるようになることのメリット

明細書を読めるようになると…

- 技術理解のスピードが格段に上がる

- 調査業務の精度が向上

- 弁理士試験・社内研修の理解も加速

- 開発業務での特許回避設計に貢献

🔑 自分のレベルに応じた読み方を選びつつ、繰り返し読むことで精度は確実に上がります。

最後にまとめ

- 検索ツールを会社等で持ってない場合は、特許情報プラットフォーム(J-platpat)を使おう。

- 読み方は人それぞれレベルに合わせて変えよう。

- 基本的には、要約→課題→解決手段→図面→明細書で読みましょう。

本日は、特許(クレーム、明細書、図面)の読み方について、解説いたしました。

また、私が受けていたStudyingの弁理士講座について知りたい方は下記をご参照ください。

【スタディング】受講者14万人突破!スマホで学べる人気のオンライン資格講座申込 (弁理士)

コメント