2021年11月から本格的に中小企業診断士の勉強を独学でスタートし、2022年の試験でストレート合格した青坂サカスです。独学で一発合格できた勉強法は【体験談】中小企業診断士に独学で一発合格した勉強法を完全公開!で公開しています。

中小企業診断士試験は、働きながらでも挑戦できる国家資格として注目されていますが、多忙な日々の中で『必要な勉強時間を確保できるのか?』『独学で合格する方法はあるのか?』と不安に感じている方も多いのではないでしょうか

この記事では、実際に独学で合格した私の経験をもとに、忙しい中でも効率的に勉強を進める方法や、合格に必要な勉強時間の目安についてお伝えします。

独学に不安を感じている方や、勉強時間の確保に悩む方は、ぜひ参考にしてみてください!

ちなみに、こちらで紹介している勉強法を使えば、3月から勉強を開始しても合格できる可能性があります!

中小企業診断士試験のスケジュールと必要な勉強時間

中小企業診断士試験のスケジュールと必要な勉強時間について見ていきましょう。

試験スケジュール

中小企業診断士試験は以下のスケジュールで実施されます。

| 一次試験申し込み | 5月上旬~5月下旬 |

| 一次試験 | 7月下旬~8月上旬 |

| 二次試験申し込み | 8月下旬~9月上旬 |

| 二次試験(筆記) | 10月下旬 |

| 二次試験(口述) | 12月中旬 |

二次試験は、一次試験が終わった後に準備を始める方がほとんどです。

私も一次試験合格後に二次試験対策をスタートしましたが、しっかり合格することができました。ですので、まずは一次試験合格に集中することが大切です。

必要な勉強時間

一般的に、中小企業診断士試験に合格するためには1000時間の勉強が必要と言われています。内訳は以下の通りです。

- 一次試験:800時間

- 二次試験:200時間

たとえば、3月から勉強を始める場合、試験まで約5か月(150日)あります。

この期間に毎日6時間勉強すれば、合計で約800時間確保できます。ただし、平日にこれだけの時間を確保するのは、忙しい方にとって現実的ではないかもしれません。

これを聞くと「本当にそんな時間を確保できるの?」と思うかもしれません。しかし、効率的な学習法を取り入れることで、大幅に短縮することが可能です。

効率的な独学で時間を短縮する

私自身、一次試験の学習時間は300時間ほどで合格できました。勉強時間を大幅に短縮できたのは、無駄を省いた効率的な勉強方法を実践したからです。

300時間の勉強時間だと、3月から勉強を開始しても、1日2時間程度の勉強で十分です。

僕の場合は、このようなスケジュールで勉強していました。

平日の例:通勤時間に動画講義(30分)、帰宅後に子供を寝かしつけてから演習問題(60分)

休日の例:子供が昼寝中に動画講義(60分)、夜子供を寝かしつけてから演習問題(90分)

必要以上に長時間を費やすのではなく、限られた時間の中で最大の成果を出すことが大切です。その具体的な方法については、次の章で詳しくお伝えします!

効率的勉強法:独学300時間で一次試験合格を目指す戦略

中小企業診断士の一次試験は、7科目もあるため勉強量が膨大に感じられるかもしれません。しかし、効率的な学習法を取り入れることで、必要な時間を大幅に削減し、限られた時間の中でも合格を目指すことができます。

以下では、科目ごとの学習戦略や直前期の過去問活用法など、合格のための具体的な方法を紹介します。

より詳しく知りたい方は下のリンクから記事を読むことをお勧めします。

科目ごとにメリハリをつけた勉強

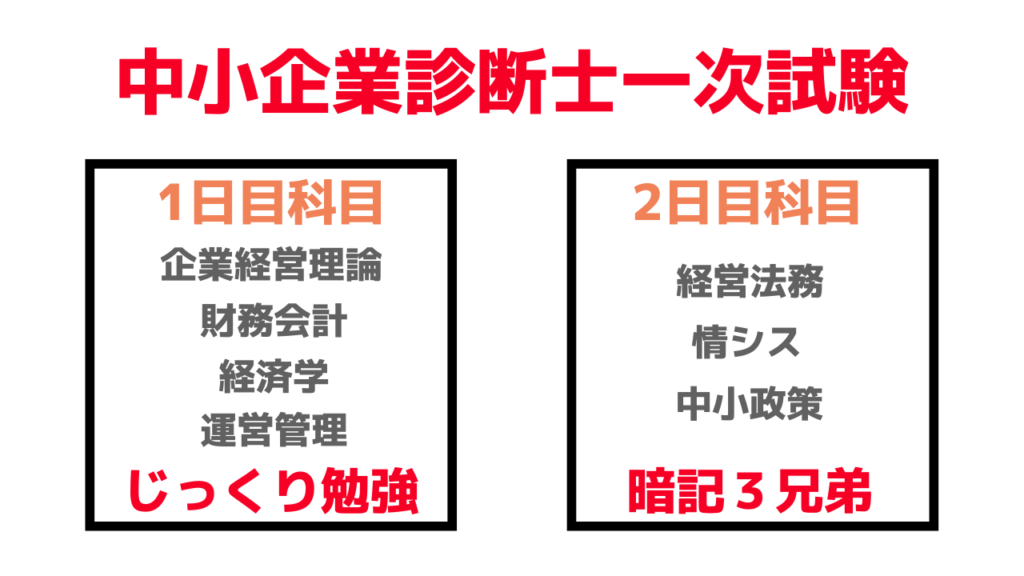

一次試験の最大の特徴は「7科目あること」です。それぞれの科目をバランスよく学習するためには、科目ごとに優先順位をつけ、効率よく進めることが大切です。

- (1日目)企業経営理論

- (1日目)財務・会計

- (1日目)運営管理

- (1日目)経済学・経済政策

- (2日目)経営法務

- (2日目)経営情報システム

- (2日目)中小企業経営・中小企業政策

それぞれの科目は超難しいというわけではありませんが、7科目もあると、ほかの科目を勉強中に忘れていってしまうということが起きてしまいます。

それを避けるために、それぞれの科目を分類し、メリハリをつけて勉強するということが重要になります。

実は、中小企業診断士の1次試験の7科目は、「じっくり勉強が必要な科目」と「暗記科目」に分けることが出来ます。

科目の分類と学習法

- じっくり勉強が必要な科目

- 企業経営理論、財務・会計、運営管理

- これらは二次試験でも使う重要科目のため、深い理解が必要です。

- 基礎をしっかり固めたうえで、問題演習を繰り返しましょう。

- 暗記中心の科目

- 経営法務、経営情報システム、中小企業経営・政策

- 主に暗記で対応可能なため、直前期に重点的に取り組むのが効率的です。

特にポイントなのが、暗記科目3兄弟に無駄な時間をかけないことです。

より詳しく知りたい方は下のリンクから記事を読むことをお勧めします。

直前期に過去問演習を重ねる

科目ごとに勉強方法を変えることと、直前期に過去問を演習しまくるということが非常に重要です。過去問演習のいいところは、7科目行うことですべての科目の復習ができるということです。

中小企業診断士の1次試験は、科目数が多いことが一番の難関ポイントということは初めに説明しましたが、その対策が「直前期に全科目の過去問演習を重ねる」ということです。

僕は仕上げ期には3年分の過去問を3周しました。点数ももちろん大事ですが、間違えた問題を重点的に復習することが一番重要です!

過去問演習の進め方

- 1周目:時間制限を設けず、解答の流れを理解することを重視。

- 2周目:試験本番と同じ制限時間で解き、実践力を養う。

- 3周目:間違えた問題を重点的に復習し、弱点を克服する。

独学スケジュール例:300時間で合格を目指す

- ~5月(学習スタート期)

重点科目(企業経営理論、財務・会計、運営管理)を中心に200時間学習。 - 6月(中盤期)

暗記科目(経営法務、経営情報システム、中小企業経営・政策)を50時間で仕上げる。 - 7月~試験直前(仕上げ期)

過去問演習を中心に50時間学習。

このようなスケジュールで、仕上げ期に過去問演習を積みまくることが重要です。

本記事では簡単にしか説明できませんでしたが、こちらの記事ではどの教材を使えばいいかなども具体的に紹介しています。

明日から勉強することが合格への近道

ここまで効率的な勉強方法を紹介してきましたが、一番の合格への近道は「明日から勉強を始める」ことです。可能であれば今日から始めましょう。

中小企業診断士は、難関国家資格といわれるだけあり、確かに難しいです。ですが、その分合格したときの達成感はもちろん、会社でも優遇されますし、転職にも有利になります。また、独立して稼ぐことも可能です。

僕は中小企業診断士に合格したことがきっかけで、行きたい部署に異動になることが出来ました。

自分の人生を変えるために、一歩踏み出したい人は、ぜひ僕の勉強方法を参考にしてみてください。